16 Nov Non morire

Non morire

di Federica Tourn

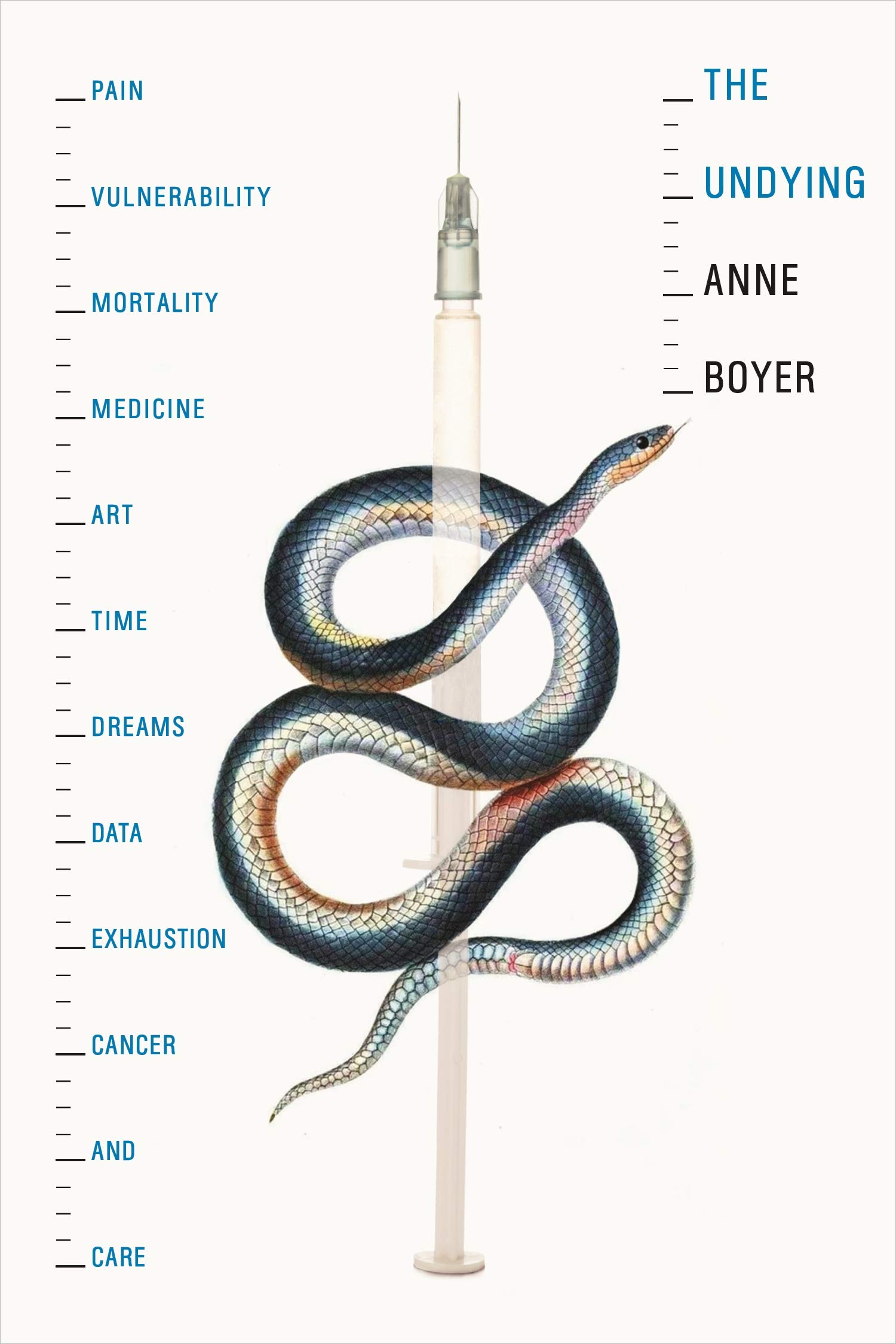

Immagini di Tonia Erbino (www.toniaerbino.com)

«Preferirei non scrivere nulla piuttosto che far propaganda del mondo così come è»

Anne Boyer

A 41 anni, il giorno dopo il suo compleanno, alla poetessa americana Anne Boyer viene diagnosticato un cancro al seno molto aggressivo. È soltanto una fra le tantissime donne che, ovunque nel mondo e attraverso gli anni, si sono sentite fare la stessa diagnosi e come tutte è spaventata dalle incognite della terapia e terrorizzata dalla possibilità di morire. Lei, però, scrive: e da questa materia faticosa, dialogando con altri e altre che si sono ammalate prima di lei (Susan Sontag, Audre Lorde, John Donne, per cominciare) sulla comune ed eppure personalissima sorte di fronte al dolore, chiedendo aiuto alla letteratura e infine ragionando con i fantasmi delle donne morte, scrive un libro stupefacente e terribile che non assomiglia a nessun altro su malattia, dolore, identità, arte, medicina.

Non morire, vincitore del Premio Pulitzer 2020 e pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo, arriva senza bisogno di introduzioni a chi ha avuto il tumore al seno, a chi lo ha in questo momento e a chi potrebbe averlo – cioè a tutte le altre. Non è certo un manuale motivazionale, non cercateci dentro incoraggiamento o consolazione – tranne quella scomoda e liberatoria della letteratura, che ti pone di fronte alla vita così com’è, con le sue ombre e il suo terrore. Anne Boyer si addentra nella materia, che non avrebbe scelto ma da cui è stata scelta, con una scrittura che può essere limpida e tagliente o poetica ed onirica, sperimentale nel scegliere termini e neologismi, qui tradotti sapientemente da Viola Di Grado. Il tono non è mai confidenziale né ammiccante, non cerca e non fa sconti, non costruisce facili scorciatoie emotive per uscire dalle lande desolate della malattia: è anzi una cosmogonia della cura nel sistema capitalistico, incurante della persona-paziente (numero da incasellare, caso da sbrigare e dimettere), indissolubilmente legata al profitto.

Una metafisica del cancro, che non prescinde dall’esperienza personale ma la trascende, perché il resoconto autobiografico è qui (anche) funzionale alla denuncia di questo sistema medico classista, che fa sì che una donna povera, single e nera avrà molte meno possibilità di guarire di una donna bianca, con adeguate possibilità economiche e persone accanto in grado di sostenerla durante la malattia. È verissimo negli Stati Uniti, è vero in molti casi anche in Italia.

È una denuncia della retorica del “devi essere una guerriera, pensare positivo, così sconfiggerai il mostro”, che continuamente fiorisce intorno a chi ha ricevuto una diagnosi di tumore e che perlopiù serve a rassicurare il mondo dei sani, costringendo il malato a un ruolo sfiancante e che lo fa sentire colpevole in caso di fallimento delle terapie. Scrive Boyer:

«Morire di cancro al seno non è una prova della debolezza o del fallimento morale dei morti. Il fallimento morale del cancro non è nelle persone che muoiono: è nel mondo che le fa ammalare, le manda in bancarotta per una cura e poi le fa ulteriormente ammalare, infine le incolpa per le loro morti».

L’autrice non vuole raccontare il cancro come le hanno insegnato a fare, da “eroina”che dispensa gratitudine e si attira lodi, non addomestica la sua rabbia in virtuosi tentativi di rendere accettabile la malattia agli altri ma immagina di trasformare i capelli persi, la “femminilità convenzionale” perduta, il corpo cadente in una rivolta contro l’ambiente avvelenato, il burocrate corrotto, il datore di lavoro cieco alle richieste.

Il cancro, dice ancora Boyer, non va edulcorato con i nastri rosa, che si appiccicano facilmente sopra prodotti che, proprio grazie a questi nastri e a stucchevoli frasi pro-guarigione, saranno più venduti da aziende che sul tuo dolore, la tua sofferenza e spesso la tua morte guadagnano e lucrano.

Un libro che offre diversi livelli di lettura, nessuno semplice o scontato: un trattato di anti retorica che, nel momento in cui confessa la sua incapacità di dire il dolore, fa invece un passo avanti sulla strada della sua comprensione. Il problema, scrive Boyer, è che la sofferenza non è dicibile a parole – non ancora, almeno: ma forse un giorno lo sarà. Deve esserlo, protesta la scrittrice, che sa di avere come unico strumento di senso la parola. Lo sforzo di descrivere onestamente la realtà, tradito ogni momento dalla natura stessa della verità, di per sé sfuggente, è sempre uno sforzo di approssimazione ma non per questo è meno valido, meno eroico. Così, la paura di Boyer, sottoposta alla violenza della chemioterapia, è anche quella di perdere la memoria, l’intelligenza, la capacità di pensare, perfino l’uso delle dita che si muovono sulla tastiera. Paura di perdere sé stessa, scivolata via nello sgocciolio dell’adriamicina nelle vene, veleno che mentre guarisce (o almeno così le hanno detto) brucia i neuroni, distrugge i nervi, abbatte ogni desiderio vitale – di mangiare, muoversi, fare sesso. Subentra allora la spossatezza immensa del corpo devastato dai farmaci e dalla volontà che lotta per dargli una parvenza di vita, burattino tirato su ogni giorno con i fili della determinazione.

Chi ha il cancro, dice Boyer, ha a che fare con l’onnipresenza del dolore, con la fatica, con la perdita (dei capelli, delle forze, delle unghie, dei nervi, della memoria, della bellezza e, in ultimo, di sé), con l’invidia per chi abita ancora il mondo di fuori, che era il tuo e non lo è più, forse non lo sarà mai più: il mondo di chi mangia, cammina, dorme, si arrabbia e si strugge per quei futili motivi di ogni giorno, così famigliari e ormai inaccessibili.

Quando ti viene diagnosticato il cancro, infatti, sei fuori sincrono rispetto al movimento del mondo e precipiti in una dimensione parallela in cui tu non-sei-più-quella-di-prima e chi è intorno a te non ti vede, terrorizzato dal diventare-come-te:

«I chirurgi etichettano le nostre parti del corpo con penne viola. Persone amate ci lasciano sole. Estranei feticizzano il nostro dolore. Spesso siamo così malate da non poter stare con gli altri, smettiamo di sembrare noi stesse, se ci mescoliamo agli umani siamo compatite come bestie abbandonate. Anche le pazienti di cancro talvolta vedono l’una nell’altra non un’amica ma un ammonimento».

All’improvviso ti ritrovi come il piccolo Will in Stranger Things, in un mondo che sembra il tuo perché le case, le strade, gli oggetti sono gli stessi ma sono diventati grigi, spaventosi e soprattutto tu sei irraggiungibile, smarrito in un non-luogo che è quasi uguale a prima ma al contempo irrimediabilmente perduto. Puoi ritrovarti in questo mondo distopico, da una parte o dall’altra dello specchio per puro caso, Alice stranita dall’improvvisa scoperta di essere malata pur sentendoti sana, estranea al tuo stesso corpo, che cospira in silenzio per ucciderti. I medici lo prendono in carico e diventi una paziente, un numero, un investimento, una scommessa, fatta a pezzi nelle lastre delle radiografie, distillata in prelievi, infilata in una cartella clinica, sezionata in organi, tessuti, frammenti istologici.

Questa drammatica solitudine è un’esperienza inevitabile, anche quando sei circondata di affetti, perché il malato è costretto a nuotare in acque sconosciute dove nessuno può seguirlo; e lo fa, allo stremo delle forze, senza mai sapere se arriverà a riva o verrà trascinato a fondo da un gorgo. Il gorgo delle cellule impazzite ma anche quello delle cure, terribili e a volte persino letali: con la chemioterapia si uccide troppo per preservare una possibilità di vita ma, sembra dire Boyer, spesso è poco più di una roulette russa per un condannato a morte: incredibile che in quasi cinquant’anni così pochi passi avanti siano stati fatti nel cercare delle terapie meno invasive. Una solitudine che ricorda il viaggio dello sciamano, che per diventare un guaritore deve attraversare il deserto della malattia fino a diventare quasi-morto; soltanto alla fine di questo percorso avrà acquistato la capacità di discernere. Ma queste sono fantasie mie; ed è pur vero che Boyer, parlando delle parole che vorrebbe capaci di rimpiazzare le cellule perdute, immagina la scrittura come una «Forma minore di magia riparatrice» che riempie i vuoti scavati dal cancro nel suo corpo e nella sua vita. Alla fine, arriva il sollievo luminoso e traditore della sopravvissuta («A causa del regime ideologico del cancro, definendomi una sopravvissuta mi sembra di tradire i morti»), la pelle di serpente nuova di zecca dopo il doloroso processo di muta, il nocciolo duro e inscalfibile del sé finalmente rivelato: è lei, infine, «Spinta, un danno dopo l’altro nella versione intensificata di me». «Che sollievo non essere stati protetti, scoprivo, e non essere una persona sottile e delicata la cui esperienza interiore è fatta solo di gusto e sentimento garbato, che sollievo non collezionare microscopiche ferite come fossero ingiurie fatali mentre il resto del mondo non fa che sanguinare per davvero», conclude Boyer, permettendosi, ora, di individuare la forza in chi ha conosciuto il dolore.

No Comments