08 Apr Grazia Deledda: una finestra aperta sull’azzurro

Grazia Deledda: una finestra aperta sull’azzurro

di Grazia Frisina

Poi ritornò sulla scala; altre cose interessanti, per lei, erano una finestrina vuota aperta sulla parete interna fra una rampata e l’altra, e, affacciandovisi, ella fantasticava un precipizio, una cascata di lava soffermatasi con quei gradini azzurrognolo; e sopra tutto una finestra più grande, segnata ma non aperta sull’alto della parete che finiva sul soffitto.[…] Cosima si incantava ogni volta a guardarla; l’apriva con la sua fantasia, e mai in vita sua vide un orizzonte più ampio e favoloso di quello che si immaginava nello sfondo di quel segno polveroso e pieno di ragnatele.

Così sul filo della memoria, Maria Grazia Cosima Deledda, narratrice e protagonista, parlando in terza persona, nelle prime pagine di Cosima, romanzo biografico e di formazione, pubblicato postumo, scrive di sé bambina, di quando ancora nella casa paterna esplora stanze, angoli, ripostigli, cantine, da lei vissuti come microcosmi di scoprimento e di stupore.

Eccola dunque protendersi sulla finestrotta cieca ma che ai suoi occhi infantili è “un apriti sesamo” a un mondo altro. Un affaccio immaginoso che permette alla mente della “piccola sognatrice” di spiccare il volo, all’ansia e alla sua fantasia di portarsi in un oltre senza limiti, lontano dagli angusti e restrittivi ambienti della sua casa.

La finestra costituirà, nella vita della piccola Cosima, un elemento ricorrente: lo si vedrà inserito in varie circostanze, rappresentando quasi una frontiera, una soglia liminare, la cesura tra due mondi, due realtà contrapposte e al tempo stesso complementari: tra dentro e fuori, interno ed esterno, vicino e lontano, buio e luce, tra architetture e relazioni domestiche costruite sulle statiche fondamenta della tradizione e il mondo esterno più dinamico e già avviato a una lenta trasformazione.

Da un lato c’è l’esterno dove brilla il sole, l’azzurro, la vita, dove Cosima rivolge le sue proiezioni: sogni a occhi aperti, aspirazioni e illusioni; dall’altro c’è la casa con le sue penombre, la famiglia che poco comprende e accetta il suo temperamento così vivace e divergente, sotto il cui luminoso sguardo tuttavia s’intravedono le scintille della passionalità, del vigore dei suoi avi e della selvaggia terra sarda:

…il cuore era poi fisicamente e moralmente forte, ella aveva ereditato dal padre e dagli avi paterni, quasi tutti agricoltori e pastori, quindi patriarcalmente uniti alla terra e alla natura […]Piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, mani e piedi minuscoli, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse d’origine libica, con lo stesso profilo un po’ camuso, i denti selvaggi e il labbro superiore molto allungato; aveva però una carnagione chiara e vellutata, bellissimi capelli neri lievemente ondulati e gli occhi grandi, a mandorla, di un nero dorato e a volte verdognolo, con la grande pupilla appunto delle donne di razza camitica, che un poeta latino chiamò “doppia pupilla”, di un fascino passionale, irresistibile.

Un contesto quello dentro il quale lei si sente costretta ma di cui, al tempo stesso, è affascinata, attratta; soprattutto la figura della nonna, la cui fisionomia richiama le piccole fate dei boschi, e del fedele servo Proto, personaggio arcaico, quasi mitologico, le cui narrazioni galvanizzano la fantasia della bimba, alimentando la sua indocile mente. Come la storia del muflone, che lui racconta alla sera vicino al braciere, dove si narra di una fanciulla che, in una notte illuminata dalla luna, affacciata alla finestra vede avvicinarsi un muflone, con il quale stringe uno strano ed ambiguo legame affettivo.

Bizzarra congiunzione: anche qui una finestra, la finestra che s’apre al favoloso, all’incognito, al mistero.

Il muflone è forse lo spirito d’un uomo incarnato in una bestia oppure l’oggetto di un desiderio presente nell’inconscio, freudianamente mascherato?

La Sardegna del folklore, della cultura orale, dei racconti, delle leggende animate da janas (fate o streghe), ammuntadores (folletti con sette berretti) e panas (fantasmi delle donne morte di parto), delle “fantasie barbariche” e di antri e luoghi dell’occulto, in cui spesso Cosima si rifugia e si identifica, quasi come una patria tutta interiore di libertà e di estraniamento da quell’ambiente da cui non si sente compresa:

…e pareva una estranea, sulla sua sella ricoperta dal drappo arcaico della bisaccia, coi suoi grandi occhi silenziosi, oscuri del cupo verde dell‘ombra del bosco: come una delle piccole fate ambigue, non sai se buone o cattive, che popolano le grotte del monte e da millenni vi tessono, dentro, nei loro telai d’oro reti per imprigionare i falchi, i venti, le nuvole, i sogni degli uomini.

Storie meravigliose di banditi e individui istintivi, di peccato e colpa, di castigo ed espiazione, di onore e ribellione, racconti di delitti e vendetta, dal tono epico ed eroico, che sono lo specchio di quell’isola atavica, sanguigna e passionale, da cui Cosima vorrebbe allontanarsi pur non rinnegandola, riconoscendo in essa la propria identità culturale, perché di quella ardente sostanza è lei stessa, fisicamente e caratterialmente, impregnata, tanto da costruirne poi gran parte delle concitate e drammatiche vicende dei personaggi dei suoi libri.

Per Cosima bambina tutto è straordinario, tutto si sviluppa come un percorso esperienziale, iniziatico, di conoscenza e crescita. Tutto diventa occasione di viaggi reali o fantastici.

Lo stesso tragitto verso il convento, dove ha sede la scuola, è motivo di attenzione e sorpresa:guardare la gente per le vie, attiva e oziosa, le case, i balconi, i negozi, per poi infine fermarsi davanti alla vetrina dell’incanto, “la libreria del signor Carlino, dove si vendono i quaderni, l‘inchiostro, i pennini; tutte quelle cose magiche, insomma, con le quali si può tradurre in segni la parola, e più che la parola il pensiero dell’uomo”.

Risoluta, dotata di intuito e di sensibilità, sempre desiderosa di sapere, di apprendere (come le altre bambine, frequenta fino alla quarta elementare), non ama i giochi, sono, al contrario, i libri, come l’atlante celeste o i testi proibiti del fratello Santus, ciò che l’avvince e da cui si lascia sedurre. La stessa lavagna dell’aula con i segni tracciati di bianco:

aveva per lei il fascino di una finestra aperta sull’azzurro scuro di una notte stellata.

Le sue letture, negli anni della giovinezza, spaziano: Hugo, Dumas padre, D’Annunzio, Verga, Negri, Sue, Pellico, sono gli autori in cui s’imbatte, i cui romanzi l’appassionano.

I libri, come le finestre, sono capaci di trasportarla in un’immaginata esistenza, ben diversa da quella reale.

Anche la natura è narratrice di insolite storie, fiabesche, inquietanti e terribili, come quelle che il vento sibila quando attraversa i sas nurras, i crepacci vulcanici.

La natura maestra col magnetismo dei suoi colori – le nuvole color di rame, il verde degli orti – degli odori e dei profumi, dei rumori, delle forme dei paesaggi, dei monti scabri della Barbagia, della vegetazione e degli animali.

Quel giorno Cosima imparò più cose che in dieci lezioni del professore di belle lettere. Imparò a distinguere la foglia dentellata della quercia da quella lanceolata del leccio, e il fiore aromatico del tasso barbasso da quello del vilucchio […] il grido rapace delle ghiandaie e i cardi spinosi fra le pietre arse: ma invece di esaltarsi si sentiva piccola e umile accanto alle rocce che scintillavano come rivestite di scaglie, e ai lecci millenari che sembravano più antichi delle stesse rocce.

Durante le escursioni su per i declivi montuosi e nelle lunghe passeggiate, immersa nel ritmo, a tratti armonioso a tratti misterioso, della natura, si sofferma, analizza con occhi curiosi e contemplativi, dialoga con gli elementi che via via incontra – come la coccinella che le percorre la veste e il braccio – ritrovando, nella semplice ed essenziale bellezza delle cose, la proiezione di sé stessa, la sua intimità e la quiete.

Meraviglioso il senso di sbigottimento, che l’autrice non sa trattenere, quando sperimenta il suo primo incontro col mare:

E da un castello di macigni sopra i quali volteggiavano i falchi che parevano attirati dal sole come le farfalle notturne dalle lampade, vide una grande spada luccicante messa ai piedi di una scogliera come in segno che l’isola era stata tagliata dal continente e tale doveva restare per l’eternità. Era il mare che Cosima vedeva per la prima volta.

Il mare icona della vastità, di rotte inimmaginabili e di orizzonti da raggiungere.

Il mare, come una finestra, che diviene la sponda di attese, di un sogno, di un amore, per un veleggiamento verso altre vagheggiate coste.

Il mare: il grande mistero, la landa di cespugli azzurri, con a riva una siepe di biancospini fioriti; il deserto che la rondine sognava di trasvolare verso le meravigliose regioni del Continente. Se non altro ella avrebbe voluto restare lì sullo spalto dei macigni, come la castellana nel solitario maniero, a guardare l’orizzonte in attesa che una vela vi apparisse con i segni della speranza, o sulla riva balzasse, vestito dei colori del mare, il Principe dell’amore.

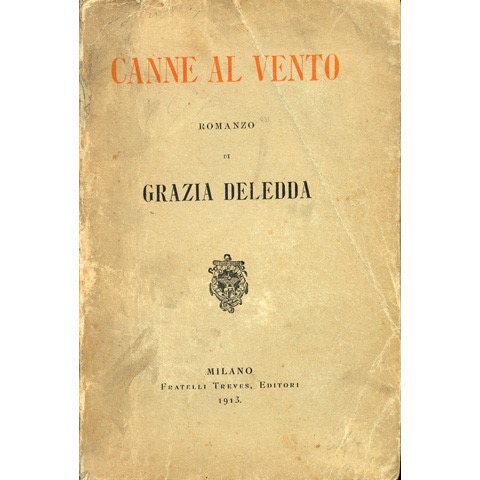

Una natura che talvolta le appare nondimeno aspra, selvatica, impietosa: riflesso di ciò che è la realtà tutta, metafora della condizione umana, evocativa degli stati d’animo, delle pulsioni sotterranee, riverbero di luci e ombre dei paesaggi interiori dell’anima, del senso arcano e misterioso delle esistenze, dell’ineluttabile destino che muove e sgomenta, come canne al vento, le cose, le vite degli uomini e il loro precario e tormentato tempo.

La vita segue il suo corso fluviale, inesorabile: vi sono tempi di calma e tempi torbidi, a cui nulla può mettere riparo: e invano si tenta di arginarla, di opporsi anche di traverso nella corrente per impedire che altri venga travolto. Forze occulte. Fatali, spingono l’uomo al bene o al male; la natura stessa, che sembra perfetta, è sconvolta dalle violenze di una sorte ineluttabile.

Così come è stata la crudele sorte che ha colpito il fratello Santus, divenuto alcolizzato, e la sorella Enza, dopo uno sfortunato matrimonio, morta per un aborto.

Al pari della popolazione – pastori, contadini, artigiani, servi, proprietari terrieri –, dell’amaro e faticoso lavoro, delle contrade, delle cumbessias (ostelli per i pellegrini), delle tancas, delle vigne, dei pascoli e degli ovili nascosti fra monti arsi dal sole, del folklore e delle feste campestri, anche l’incontaminata natura, sfavillante di una fiera e arcaica bellezza, diverrà la matrice della sua arte, immancabile, basilare compagine nella tessitura delle sue trame; prezioso scenario e, al contempo, creatura viva, protagonista nelle novelle e nei suoi romanzi. Un insieme che costituirà indubbiamente una significativa testimonianza, una difesa direi, di quel ricco patrimonio culturale, altrimenti destinato alla cancellazione e all’oblio.

La finestra costituisce la breccia attraverso la quale lei osserva il mondo per leggerne l’alfabeto, per studiarlo, per avere cognizione di ciò che soggiace dietro l’apparenza.

Il suo non è uno spiare, un ficcare guardingo gli occhi tra le fessure delle persiane; così come maliziosamente e di nascosto possono concedersi le ragazze, sue compaesane, donne assoggettate ai dettami dell’educazione patriarcale, destinate a divenire, come la consuetudine impone, buone mogli e buone madri, che saranno poi matriarche-latrici di quel complesso di norme e usanze non scritte ereditate dagli antenati. A quelle donne lei non vuole somigliare, ciò che lei vuole è piuttosto uno spalancare tutta sé stessa, al mondo e alla vita:

…la monotonia dei giorni senza speranza di notevole mutamento le gravava intorno come una ingiusta condanna, – antica condanna delle donne della sua stirpe, – e lei ardeva tutta di desideri di volo, di più vasti orizzonti, di vita movimentata.

Consapevole della sua ignoranza e dell’isolamento in cui il suo piccolo universo domestico è rinserrato, affamata di ogni novità, vuole guardare, scandagliare, conoscere e assorbire quanta più vita possibile da lassù, partendo da ciò che le è più vicino fino ad arrivare al più lontano.

Dopo di che non le rimane che guardare dalle finestre aperte; una sulla strada, l‘altra sullo spazio dell’orto e poi su degli orti attigui, fin dove questi scendono alla valle invisibile, dalla quale si sollevano i monti: monti grigi vicini, con macchie di boschi, con profili marcati di roccie, con torri di granito: monti più lontani, di calcare azzurrognolo, quasi luminosi al sole di maggio; e altri monti ancora, più alti, più azzurri, evanescenti, monti di leggenda e di sogno.

L’affaccio dalla finestra, come un grand’angolo: un osservare dall’alto, per scoprire e affondare lo sguardo nello smisurato.

La finestra, come la cornice d’un quadro per scorgere, ammirare, interiorizzare qualcosa di perfetto, di ideale che si stacchi dalla realtà, che rappresenti altro e in cui perdersi: qualcosa che alimenti i suoi sogni e la sua instancabile immaginazione:

Il sogno confuso della fanciulla era già illuminato da un desiderio, oltre che di purezza, di cose grandi, al di sopra delle difficoltà quotidiane: e le sembrava davvero, riprendendo a salire il sentiero tra le felci e le chine già morbide di capelvenere e di sottilissime erbe di montagna, all’ombra dei grandi elci patriarcali, di evadere dal suo piccolo mondo e ritrovarsi fra i giganti che vivono alti sino quasi al cielo, compagni dei venti, del sole e degli astri.

La finestra, come varco da attraversare per un arduo viaggio, per avventure che sconfinino il soffocante, recluso presente: un viaggio da compiere con tutti i sensi, la mente e il cuore.

Cosima, alla finestra, mentre ritirava, dopo averlo sgrullato, il piccolo soppedaneo del suo lettuccio, s’incontrava a seguire nell’aria l’eco della cavalcata: e pensava al suo esploratore, alla caccia dei selvaggi; e si sentiva anche lei in corpo una smania di amazzone, un ardore di eroina da avventure audaci.

In quel suo visionario vagare lei si percepisce come un pappa nie, uno scirocco, come una rondine in migrazione nell’azzurrità, come un falco capace di sorvolare, fino a toccarli, i precipizi dei tramonti infuocati, le cime più impervie e là, nell’irraggiungibile, smarrirsi, fra le nuvole, nel cielo, seguendo di notte il corso luminoso e incantato della luna:

Cosima racconta l’ascesa che, in un giorno d’estate, tra boschi di lecci e rocce di granito, compie assieme alle sorelle, verso la chiesetta della Madonna del Monte. Quella è un’esperienza esaltante, attraverso la quale le diviene chiaro il suo insaziabile bisogno di altezze, di estrema libertà, di evasione, di mescolarsi nella luce e nello spazio per rispondere alla sua anima assetata.

L’ansito di estensione, il febbrile desiderio di vastità che così intensamente sussulta in lei, in ogni sua fibra, in ogni suo nervo, altro non è che smania di apertura, di liberazione e d’indipendenza, a differenza dei protagonisti dei suoi libri, che nelle loro travagliate vicissitudini sovente finiscono corrosi da un immobilismo senza redenzione. Lo sconfinato è per Cosima il virtuale paradigma della raffigurazione di sé, del proprio essere, della sua piena realizzazione.

In quei voli impossibili Cosima si lascia andare e appaga la sua brama di fuga dalla cerchia familiare e paesana, da una comunità impregnata di tabù, di fede cristiana, di bigottismo e di superstizione, verso cui prova insofferenza, poiché ne avverte l’atmosfera inerte e rassegnata, stantia e opprimente. Sciogliersi insomma da quell’ambiente che vorrebbe tarparle le ali e con cui, malgrado tutto, lei manterrà, per tutta la vita, un fortissimo legame d’amore.

E proprio in quel breve soggiorno, presso lo zio, parroco della chiesetta della Madonna del Monte, che Cosima riesce a ritagliarsi un angolo privilegiato di solitudine: da una rustica piccola capanna, adiacente la chiesa, realizza un suo personale rifugio, attorniato dalla natura, una nicchia “per deporvi il calamaio, la penna, il suo scartafaccio e alcuni libri, formandone così un altarino per i suoi misteri d’arte”.

Immediato è il rimando a Virginia Woolf, alla sua Una stanza tutta per sé:

… basta entrare in una stanza qualunque di una qualunque strada perché ci salti agli occhi quella forza estremamente complessa della femminilità. Come potrebbe essere altrimenti?

Così Cosima crea per sé in quella stanzuccia, quasi un utero, un nido di sacralità per dare spazio e un respiro di libertà al proprio pensiero, per dedicarsi a ciò che più l’appassiona, assecondando l’innata sua indole per la parola scritta. Sicura di sé e del fatto che… “Dio le aveva dato una intelligenza superiore alla comune e sopra tutto una coscienza limpida e profonda come un’acqua nella quale si vede ogni filo di luce e di ombra, per guidarsi da sola nella strada della verità”.

La scrittura, come quello sporgersi dalla finestra, è un protendere la mente verso inusitati vagabondaggi, incamminandola su fondali e foreste abissali, su sentieri selvaggi di rocce e meraviglie: viaggi dai quali mai gioiosamente si sarebbe separata, dando loro forma e concretezza sulla pagina vergata dalla sua mano, acquietando, in tal modo, quell’urgenza fisica di affabulazione che mai l’abbandona.

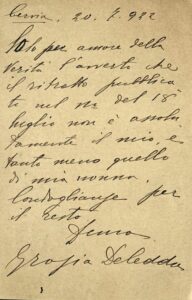

Già ragazzina scrive le prime novelle, i primi scarabocchi, storielle ingenue, romantiche da feuilleton che lei invia a riviste femminili e che le vengono inaspettatamente pubblicate, (la prima è Sangue sardo, apparsa su L’Ultima Moda nel 1888), da cui trae incoraggiamento a proseguire la coinvolgente avventura di scrittrice, sentendosi quasi predestinata da Dio o da un’entità superiore. Con fervore lascia che il suo estro creativo non si arresti, alimentandolo ogni giorno di più, incurante della disapprovazione sia della famiglia che del vicinato, che la considerano ormai uno scandalo pubblico:

…tutti si rivoltarono contro la fanciulla: fu un rogo di malignità, di supposizioni scandalose, di profezie libertine: la voce del Battista che dalla prigione opaca della sua selvaggia castità urlava contro Erodiade era meno inesorabile.

La stessa madre, severa e beghina, non approva, preoccupata del suo avvenire:

Le ragazze sono tutte stordite: quella, poi, ha certe idee in testa. Tutte quelle scritture, quei cattivi libri, quelle lettere che riceve. […] La gente mormora. Cosima non troverà mai da sposarsi cristianamente.

Ciò nonostante, con assiduo lavoro, con tenacia e volontà, lei non demorde, dentro di sé vibra un impulso, quasi una forza fatale, una vocazione alla quale non può, né vuole, sottrarsi: dopo i primi timidi successi, inizia ad affermarsi con i grandi romanzi. Le arrivano le lettere di stima, alcune anche dai toni romantici, di ammiratori del continente.

La voglia di allontanarsi da quell’ambiente di chiusura, di stereotipi e pregiudizi è grande, come impetuosa è la sua voglia di ribellarsi: la scrittura diventa l’arma della sua disobbedienza a un sistema maschilista e patriarcale, proteso alla salvaguardia di sé stesso, paralizzato nelle usanze, nelle superstizioni e nelle convinzioni sociali che vuole la donna ingabbiata in ruoli immutabili e ben definiti all’interno della famiglia, lontana dall’istruzione e da qualsiasi orizzonte di costruzione e realizzazione personale.

Cosima sente dentro di sé uno spirito nuovo, indomito, uno slancio di modernità e, come si è detto, non vuole somigliare alle donne sarde, né accomunarsi alla loro sorte. Non approva i matrimoni combinati cui le ragazze convergono per costrizione o per convenienza, che, magari pur assicurando una vita agiata, risultano essere perlopiù unioni infelici, come quello della sorella Beppa. Lei crede all’amore come a un dono dell’eternità. Lei pure ha amato timidamente il bell’Antonino, amico del fratello Santus, drappeggiato con eleganza dannunziana. Ha amato anche lo schivo e sensibile Fortunio, l’eroe incatenato, un sentimento questo, rispetto al primo, corrisposto, intriso di romanticismo e altresì di “una sensualità sana e attraente come quella di un frutto maturo. Per la prima volta ella ebbe la sensazione di ciò che doveva essere un bacio, la sensazione fisica; un bacio carnale, fra due che si desiderano e sono spinti ad attaccarsi l’uno all’altro da una terribile forza di natura: e anche la sua bocca tremò, ma come quella di un bambino che sta per piangere e neppur lui sa perché”.

Tuttavia più dell’amore, un’altra passione infiamma il suo spirito, che spinge freneticamente la sua mano sui fogli: dedicarsi totalmente, anima e corpo, alla letteratura, per la sua affermazione personale di donna e di scrittrice.

Il riconoscimento, la sua prima vera affermazione a scrittrice di livello nazionale, arriva con il romanzo Rami caduti poi divenuto Anime oneste (1895) con la prefazione di Ruggero Bonghi, e con l‘opera successiva, La via del male, (1899) recensita perfino da Luigi Capuana.

Ma è il continente, la capitale, Roma, la meta, il suo anelato approdo dove edificare il suo successo. Roma, catturata nelle immagini delle riviste che le capitano casualmente fra le mani, centro unico e grandioso dell’arte e della sacralità, è l’orizzonte dove, con certezza e con ferrea determinazione, sa che un giorno o l’altro arriverà per coronare il suo sogno e l’ambizione che la porterà a essere riconosciuta come il caso letterario nell’Italia di fine ottocento.

Dopo aver sposato, a Cagliari, Palmiro Madesani, un funzionario statale, si stabilisce finalmente nella capitale. Roma: il sogno si avvera!

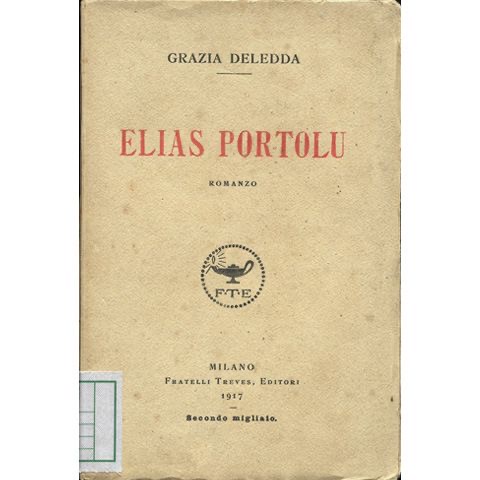

Da questo momento per Cosima, ovvero per Grazia Deledda, inizia il periodo più intenso della sua attività letteraria (Elias Portolu, Cenere, L’edera, Canne al vento…), che la pongono al centro dell’attenzione dei giornali con recensioni, articoli e interviste.

La terra brulla, selvatica e generosa, il carattere ardente e primitivo del popolo, la lingua, la società sarda ancorata indissolubilmente alla tradizione dei padri, un mondo chiuso da cui lei aspira a liberarsi, ma verso la quale lei proverà sempre un indissolubile attaccamento, un forte senso di appartenenza – la Sardegna rimarrà sempre isola dell’anima –, divengono materia prima e imprescindibile per la sua prolifica produzione letteraria. Una produzione caratterizzata da uno stile icastico, originale, vigoroso, a tratti lirico, a tratti quasi religioso, senza cedimenti idealizzanti, capace di affondare lo sguardo nella nuda crudezza della vita, nella complessità dell’animo umano, di parlarne, con accenti espressivi dostoevskijani, con un linguaggio diretto e naturalistico, scevro da ogni accademismo.

Benché i suoi romanzi siano permeati delle atmosfere fataliste, dure e irrevocabili della sua isola, nonché del suo incanto e della sua fierezza, essi vengono ben presto tradotti e letti anche all’estero. Un successo europeo che la vedrà infine conseguire il Nobel nel 1926. Unica donna scrittrice italiana ad averlo ottenuto. Restando sempre sé stessa, senza montarsi la testa, così dichiara in una intervista dello stesso anno:

Leggo poco della critica. La critica non mi interessa granché, perché anche quando è laudativa nei miei riguardi, mi fa più male che bene. Poi mi disorienta. Uno m’innalza alle stelle, parla di perfezione di arte greca, di catarsi e di tante altre belle cose; un altro mi tratta da mezza cretina. Come si fa allora ad orientarsi?

Ci si chiede, per concludere, perché Grazia Deledda non sia (o lo sia poco) presente nelle antologie scolastiche, perché una delle più importanti scrittrici della nostra letteratura del primo novecento sia stata così immeritatamente dimenticata?

Sarebbe giusto, e ci farebbe bene, riscoprire la bellezza e la forza dei suoi romanzi che (al di là di un certo “regionalismo”, come qualche critico ha sentenziato) forse ancora possono parlarci di una verità universale, di ciò che, in fondo, oltre lo scorrere del tempo, rimane immutabile nell’uomo: il dolore e la paura, l’amore e l’odio, la colpa e l’espiazione, l’inquietudine e la ricerca della felicità.

Così come riconobbe il Momigliano, in una nota critica, affermando che le sue opere nascono da un sentimento esistenziale, da un senso tutto interiore della vita, dai grandi conflitti spirituali della coscienza.

Sarebbe giusto, insomma, riscoprire e apprezzare il talento, il valore e la modernità di Grazia Deledda, come donna e come infaticabile romanziera.

Bibliografia:

Deledda Grazia, Cosima, Illiso ed., Nuoro, 2005

Deledda Grazia, Le opere, Utet, Torino, 1964

Marrocu Luciano, Deledda, Una vita come un romanzo, Donzelli, Roma, 2016

Piromalli Antonio, Grazia Deledda, La Nuova Italia, Firenze, 1968

Gian Paolo Grattarola

Posted at 05:02h, 10 AprileSembrava che l’orizzonte le fosse precluso da quella cornice di montagne aspre e deserte che cingevano quel lembo di terra avara su cui sorgeva la città di Nuoro, in cui Maria Grazia Cosima Deledda, quinta di sette figli, era nata nel 1871 in una famiglia benestante. “Un grosso villaggio” – per usare le sue stesse parole – “tanto pittoresco quanto disgraziato”. Quasi la natura avesse issato quel fondale impervio e selvatico per contenere la sua indole irruente e anticonformista, per ammansire le sue ambizioni letterarie nella tranquillità isolata e silenziosa dell’arcaica atmosfera agreste in cui ribollivano i suoi sogni. In famiglia la osservavano con stupore e incomprensione mentre si rifugiava nelle letture di Dumas e Balzac, di Byron e Scott, di Dostoevskij e Tolstoj. I genitori guardavano con scetticismo alla sua mania di scrivere, poiché aveva frequentato gli studi solo fino alle scuole elementari e si esprimeva quasi esclusivamente in dialetto. Soprattutto si chiedevano come avrebbe mai potuto trovare marito, dal momento che non era né bella né ricca, né civettuola né docile. Ma Grazia Deledda era dotata di un carattere ardito e tenace, in virtù del quale riuscì a evadere dall’ambito in cui viveva ristretta, a sposarsi, a coronare le proprie ambizioni letterarie contro tutto e tutti. Adoro le opere di Grazia Deledda e la qualità della reazione di Morel ce seguo sempre con sommo interesse. Grazie e complimenti.

Gian Paolo Grattarola