17 Mag Il dio che danza. Dialogo con Paolo Pecere

Il dio che danza.

Dialogo con Paolo Pecere

a cura di Ivana Margarese

Il dio che danza di Paolo Pecere, edito da Nottetempo (2021), racconta i viaggi dell’autore sulle tracce di un fenomeno antico e universale: la trance da possessione indotta dalla danza e dalla musica. La trance, l’essere transitoriamente qualcun altro, nell’antica Grecia veniva praticata in nome di Dioniso, il dio “dispensatore di gioia”, il dio “che scioglie” e “che libera”, al di là dei confini dell’io e delle norme sociali. Il viaggio di Pecere inizia in Puglia, osservando il fenomeno del tarantismo, e prosegue in India, Pakistan, Africa, Brasile, fino a New York, così da indagare il fenomeno provando a riconoscere una comunanza di funzioni, un raccordo tra molteplicità di vissuti e culture, in pratiche analoghe o storicamente collegate.

Comincio con il domandarti del titolo Il dio che danza e della sua genesi.

Il progetto del libro nasce dalla scoperta che tanti viaggi che avevo fatto e ricerche che avevo svolto miravano a qualcosa di simile: le manifestazioni di un dio che anima una persona, la fa danzare, la libera dai vincoli dell’identità e delle norme sociali, cambia lo sguardo sul mondo. Nella Grecia antica si trattava di Dioniso, nel mondo di oggi si tratta di diverse divinità o spiriti che coesistono talvolta con il monoteismo, come accadeva in Italia con il tarantismo. Non esiste una tradizione culturale comune, o comunque non è documentata, ma per dare un titolo a queste somiglianze globali ho trovato la formula “il dio che danza”. Mentre stavo finendo il libro ho scoperto che proprio in Salento, dove inizia il percorso del libro, si trova una pittura rupestre nella Grotta dei Cervi di Porto Badico, che è nota come il dio, o la dea, che danza.

Dedichi molte pagine del tuo testo al lavoro di De Martino sul tarantismo. Ricordi anche che Gianfranco Mingozzi filmò le tarantate per il suo documentario La Taranta, in cui Salvatore Quasimodo interpreta, ispirandosi alle teorie dell’antropologo, il senso del riscatto che stava dietro lo spettacolo delle crisi: “Questo è il grande giorno delle tarantate. Per una volta all’anno, esse scrollano il peso dei tormenti del loro numero anonimo nella società e della privazione di diritti elementari, e possono recitare la loro disperazione davanti a una folla di spettatori”. Qual è la tua opinione su questo fenomeno così a lungo studiato?

Si tratta di un fenomeno estremamente affascinante e prezioso per riconoscere una comunanza culturale tra la nostra civiltà e altre, anche remote. Già de Martino ricordava che rituali simili al tarantismo, in cui l’individuo si libera delle inibizioni, si esibisce in un ballo, elabora i propri traumi e si cura, si trovavano su altre sponde del Mediterraneo. Il tarantismo si era formato storicamente dall’incontro di paganesimo, cristianesimo e islam, e le analogie suggerivano una possibile parentela con le trance di possessione delle culture dell’Africa occidentale. A me interessa riprendere questo studio sul piano storico e filosofico, e porre la domanda: che cosa resta del tarantismo? Come e dove si trova una risposta ai medesimi bisogni a cui rispondeva il tarantismo nel mondo di oggi? Il mio libro è pieno di riferimenti storici ma è anche popolato di persone che prendono la parola, perché tra loro ho cercato una risposta.

“L’io viaggiante, l’io fuggiasco, l’io sulle tracce di un “dio straniero che viene da lontano, che cambia identità, che viene fatto a pezzi e si ricompone, che è uomo e animale, uno e molti, che finisce in catene, che le spezza, che libera. I Greci lo chiamavano Dioniso”. A un certo punto del tuo libro scrivi che per gli studiosi di civiltà afroamericane la trance è l’esplorazione di parti non integrate del sé, poiché l’io in genere non è mai uno, ma è composto di tanti elementi di diversa origine. Questa interpretazione pare offrire una mediazione tra la tradizionale visione occidentale dell’io sul modello cartesiano e quella della cultura orientale dove l’io è considerato invece un’entità transitoria, poliedrica se non del tutto illusoria. Non può non venire in mente la psicoanalisi di Freud che agli inizi del Novecento afferma che l’io non è mai padrone in casa propria e offre la metafora del teatro spesso come luogo metaforico della psiche mettendo in evidenza la molteplicità delle nostre istanze psichiche.

Non possiamo guardare all’esperienza della trance da possessione senza tenere conto di questi riferimenti. La molteplicità interna all’io, che gli antropologi hanno ritrovato nelle culture africane, è già stata riconosciuta, in modi diversi, nella nostra tradizione, per esempio da Platone e Freud. Questa molteplicità, come osservo nel libro, non esclude che l’io esista e debba sempre negoziare la propria esistenza rispetto a diverse istanze psichiche. Da questo punto di vista, la concezione nietzscheana del dionisiaco come vera e propria dissoluzione dell’io, ispirata da Schopenhauer e – mediatamente – dalla cultura indiana, mi sembra rendere conto in modo parziale delle esperienze che racconto e che cerco di comprendere. Se non ci fosse un io presente a se stesso, sia pure un forma ridotta e oscurata, a chi gioverebbe l’esperienza estatica? Il punto, piuttosto, è se l’io, o meglio il sé, debba accogliere una molteplicità come aspetto insuperabile della sua natura, come per esempio suggeriva il viaggiatore e studioso Michel Leiris, o se debba pur sempre incaricarsi di tornare padrone della vita, come volevano Freud e de Martino.

La parola “possessione” ha una valenza molto diversa a seconda dei contesti.

La possessione divina, come ispirazione oracolare e come rapimento emotivo, era comune nella Grecia e nella Roma antiche. Gli eroi omerici dicono spesso di aver agito per intervento di un dio o di un demone. Invece per la cultura cristiana la possessione assume i caratteri di uno stravolgimento minaccioso della natura, una violenza contro cui bisogna lottare (un’immagine ancora dominante nella cultura occidentale, basti pensare a film come L’esorcista). Nel pensiero indiano uomini e animali vengono perfino inclusi nel medesimo orizzonte naturale e sacro. Nel mondo islamico più che di possessione si preferisce parlare di “estasi” come processo di massimo avvicinamento tra il fedele e Dio, poiché l’identificazione tra i due negherebbe la trascendenza divina. Inoltre nel testo sottolinei anche come in Africa venga usata l’espressione che “la maschera le abbia preso la testa” per la possessione, sottolineando l’introiezione di quel cambio di identità che è determinato dalla maschera. Entrambe, possessione e maschera manifestano la permeabilità dell’io. Mi piacerebbe una tua riflessione in merito.

Il tema attraversa tutto il libro. Possessione è in genere la transitoria assunzione di un’altra personalità, che anima il corpo. In ambito monoteistico, per esempio cristiano e islamico, la possessione divina è solitamente esclusa, pertanto Gilbert Rouget proponeva di parlare piuttosto di un avvicinamento al divino chiamato “estasi”. Il concetto di persona è un crocevia per i diversi modi di guardare alla possessione: come maschera, originariamente nella nostra antichità classica e ancora oggi in molte culture umane, simboleggia proprio la possibilità di diventare altri; ma nell’elaborazione giuridica e filosofica tipica della civiltà romana e cristiana, ha indicato soprattutto una individualità irriducibile, un soggetto portatore di diritti e valori. Questa differenza concettuale è ancora presente. Per esempio, la viviamo nell’esperienza del teatro, e si potrebbe estendere il discorso ai “profili” virtuali, che però – differenza importante – non mobilitano, almeno in prima istanza, l’essere umano in carne e ossa.

In India hai assistito a un rito di “ possessione” in cui danzatori appartenenti alla casta inferiore diventano dei e vengono onorati dall’intera comunità e racconti di come i sorveglianti chiedano alla folla radunata in cerchio di spegnere i cellulari: la violenza sacra non si può fotografare. Pensando ai fenomeni costanti di vetrinizzazione del sé, a cui oramai assistiamo continuamente, sono rimasta colpita da questo particolare.

Nonostante la globalizzazione dei viaggi e del turismo, esistono ancora residui misterici in molti dei culti di possessione che racconto e che ho osservato. Alcuni luoghi dei santuari indiani e pakistani sono chiusi ai non iniziati e lo stesso vale per i terreiros dei culti afroamericani. Il tutto accade nel mondo di oggi e va letto in un contesto dinamico: il divieto di fotografare può talvolta servire a proteggere una comunità da critiche e strumentalizzazioni esterne, a rafforzare il prestigio di una casta sacerdotale o finanche a pretendere un pagamento, facendo del rito un evento turistico o un lavoro terapeutico non gratuito. In realtà, a dispetto di tutto questo, io ho percepito per lo più un atteggiamento tollerante rispetto all’immagine fotografica: chi conosce la possessione sa che si tratta di un particolare che è ben lungi dall’esaurire il senso di questa esperienza.

“Alcuni studiosi hanno suggerito che il dio Śiva, che crea, distrugge e danza, un dio “impuro”, “folle”, “distruttore delle barriere sociali”, che guida “gli uomini di basso rango”, che va “nudo, con i capelli scomposti” e mette in gioco le distinzioni tra uomo e animale, maschio e femmina, sarebbe un equivalente di Dioniso: tutto discenderebbe da una religione comune centrata su un “signore degli animali” e di tutta la natura”. Per orientarsi tra queste analogie bisogna però distinguere episodi eterogenei, corrispondenti a diversi momenti d’incontro tra culture e religioni. Qual è la tua opinione in proposito?

Come ho accennato sopra, si tratta di riconoscere una comunanza di funzioni prima ancora di ipotizzare una genealogia culturale comune. Il dio che danza è spesso presente tra comunità marginalizzate, libera da norme che inibiscono una esplorazione psichica ed erotica, è vicino alla natura come fondamento spesso negato della civiltà urbana. Anche le ipotesi di fondamenti protostorici o preistorici sono interessanti, ma vanno sondate con metodo critico e cautela. Per esempio, le affinità tra Dioniso e Shiva sono molto affascinanti, ma i documenti sembrano ancora insufficienti a stabilire una origine comune. Un discorso analogo vale per lo sciamanismo, dove le analogie tra culture siberiane e culture amazzoniche hanno portato a ipotizzare una lontana origine comune, fondata sulla migrazione di uomini dall’Asia alle Americhe. Infine, nonostante le incertezze talvolta insuperabili, è un dato di fatto la tendenza delle trance da possessione a presentarsi come possibili mezzi di apertura e comunicazione tra civiltà diverse, e dunque, in fondo, universali antropologici.

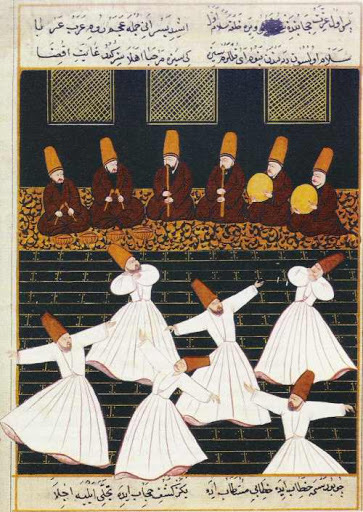

Il sufismo è in qualche modo un “ponte mistico” tra Grecia e India. Cosa hai appreso nei tuoi viaggi da questa esperienza religiosa?

Il sufismo è una tradizione religiosa, filosofica e artistica complessa e articolata, di cui ho conosciuto di prima mano soltanto alcune espressioni. Il Pakistan è un caso particolarmente significativo perché è stato fin dall’Antichità una terra di confine e di incontro tra civiltà: Alessandro Magno fermò la sua avanzata a Lahore, convinto di aver ripercorso le tracce di Dioniso, dio straniero d’origine asiatica. Il sufismo è stato ed è un “ponte” perché si radica in parte nella filosofia neoplatonica, e quindi nel Mediterraneo, e d’altra parte si è innestato nella cultura indiana, perseguendo una linea di apertura che ancora oggi suscita reazioni critiche e talvolta violente tra chi ha una concezione diversa dell’ortodossia islamica. Vedendo danzare le persone nei santuari sufi sembra di ritrovarsi davvero alla fonti di un passato comune, tra Europa e India.

Infine vorrei domandarti a cosa stai lavorando.

Due progetti a cui sto lavorando in parallelo sono affini a quello del “Dio che danza”, quasi a formare una ideale trilogia. Uno è sul tema del viaggio e dell’emigrazione, altra caratteristica che appartiene universalmente agli esseri umani: si tratterà di un testo narrativo che ha di nuovo un innesco familiare nella storia della mia famiglia e poi si estende ad altri paesi anche lontani. L’altro progetto è sulle radici della sensibilità ecologica, che non sono soltanto scientifiche, ma anche mitologiche, filosofiche, estetiche. Per ricostruire le diverse vie del pensiero ecologico attingo non soltanto allo studio, ma anche a viaggi e incontri con chi si occupa di conservazione e difesa di ecosistemi e specie in pericolo – senza dimenticare che in pericolo è anche la nostra stessa specie, e dunque è particolarmente urgente riconsiderare tutte le manifestazioni della sensibilità ecologica per riuscire a diffonderla efficacemente.

No Comments