16 Lug La danza fotografica di Nino Migliori o Eyes Wide Shut

La danza fotografica di Nino Migliori o Eyes Wide Shut

di Ivana Margarese

Nino Migliori è un fotografo bolognese che ha imposto la sua presenza nella scena artistica italiana e internazionale. Il suo è un percorso complesso e fuori dagli schemi, in cui l’artista usa la fotografia come linguaggio per esprimersi e sperimentare. Il mezzo fotografico nel suo lavoro, al di là dell’essere strumento di documentazione, assume valore di sperimentazione e gioco offrendo una lettura del quotidiano capace di mutare i modi ordinari del vedere e del sentire, una danza del pensiero attraverso le immagini fotografiche.

Ricostruendo dal principio la complessa carriera di Nino Migliori si può segnarne l’inizio negli anni quaranta, durante la fine della guerra, in una Bologna segnata dalle operazioni belliche. In questo periodo Migliori prova ad appropriarsi della sua città documentando gli spazi quotidiani nei quali vive e lavora e al contempo si avvicina allo stile del neorealismo fotografico, che, come è noto, in Italia non è una corrente unica e omogenea, ma lega insieme contributi differenti che intendono esplorare la questione sociale rendendo protagonista la gente comune, coloro che non hanno visibilità, e contribuendo così a un progetto sia estetico sia etico.

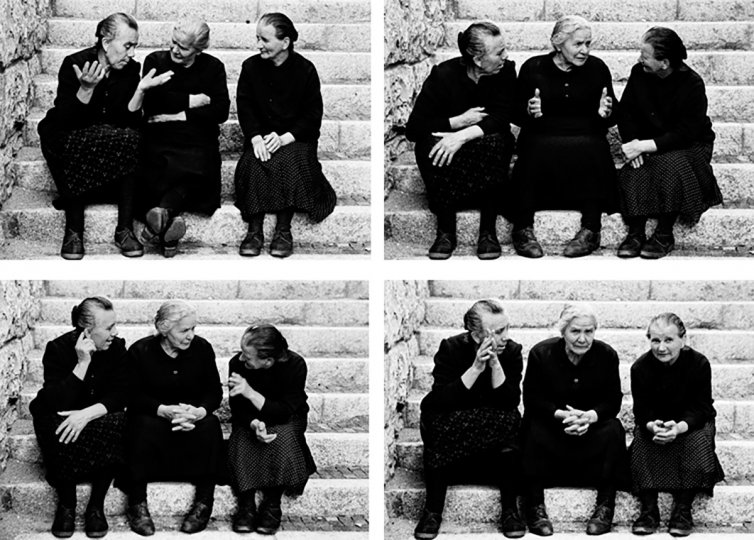

Come racconta lo stesso Migliori è il momento del reportage sociale a Scano in Abruzzo, in linea con l’esperienza del fotografo francese Cartier Bresson. A poco più di diciotto anni il fotografo decide infatti di intraprendere un viaggio con pochi mezzi, in compagnia di alcuni amici, nel Sud dell’Italia per conoscere da vicino le abitudini della popolazione. Rimane colpito da come la vita al Sud sia proiettata verso l’esterno. Gli abitanti vivono con le porte di casa aperte e le famiglie sono solite rispettare nelle pose una insolita gerarchia degli spazi: i bambini davanti a tutti e dietro il resto dei membri della famiglia secondo un criterio di età e prestigio. In questo viaggio Nino Migliori attraverso la fotografia può dare corpo a uno sguardo che interagisce con i soggetti dell’immagine e entra in contatto con loro, partecipando a un racconto in sequenza, che configura attraverso il montaggio un discorso narrativo. Come nel caso de Le mani parlano del 1956, che fa parte della raccolta Gente del Sud, opera successiva a Gente d’Emilia, in cui il fotografo lascia spazio alla gestualità delle mani, al logos delle mani, al pensiero che si mette in atto con i gesti del corpo. Si tratta di un esercizio visuale di antropologia delle immagini, legato alla forma gestuale che crea attraverso il montaggio, alla maniera della Pathosformel di Aby Warburg.

Il processo di montaggio fotografico permette inoltre allo spettatore di avere una esperienza non solamente visuale, ma anche aptica o persino peripatetica in quanto come spettatori entriamo nello spazio della fotografia e facciamo esperienza di una memoria performativa che si converte in teatro e narrazione. La stessa attenzione al gesto si rinnova nella serie dedicata ai Muri, iniziata nel 1950 è proseguita durante più di trent’anni fotografando i muri delle città, i segnali, i cartelloni e i graffiti. Di fatto le pareti dalle grotte di Altamira in poi documentano il passaggio/paesaggio dell’uomo, quasi formassero una sorta di pubblico diario, di collage della memoria a cui affidiamo la narrazione della nostra storia. Si tratta di una doppia narrazione, quella del fotografo – che è sottointesa -, e quella che viene rappresentata che può avvenire per singole immagini o per gruppi o in sequenze.

Per quanto mi riguarda, sono legato alla scuola che avvicina la fotografia alla letteratura oltre che alle arti visuali. Per questo motivo la fotografia è un linguaggio che racconta seguendo grammatica, sintassi, forme e generi; può essere per esempio una poesia, una novella, un romanzo.

Migliori, che riconosce come suoi maestri Lucrezio, Leonardo e Duchamp, si avvicina pertanto, in questo suo sperimentare interessato più al processo di pensiero visuale che al prodotto finale che è “selezione cosciente della casualità”, all’arte concettuale e i suoi esperimenti fotografici lo convertono nell’artefice di un gesto creativo e narrativo:

La fotografia è sempre un punto di vista: quello del fotografo. E aggiungo che la fotografia è racconto, è narrazione fatta da una persona che ha sentimenti, idee, idiosincrasie, passioni che necessariamente si riflettono nelle situazioni, nella realtà che sceglie di rappresentare e interpretare.

Le sue sperimentazioni fotografiche lo avvicinano alla linea di ricerca che anima la corrente italiana de L’informale di Emilio Vedova, Tancredi Parmeggiani e, più tardi, Vasco Bandini Il fotografo bolognese si dirige verso l’informale mosso dalla esigenza di provocare una alterazione della trama di lettura, della struttura già assimilata. Nascono in questo modo I Pirogrammi e dal 1948 le Ossidazioni che raccontano un gesto, esprimono l’intensità di una azione. Infine, a partire dal 1952, Migliori realizza gli Ideogrammi e i Cellogrammi. Questa passione per la sperimentazione lo conduce anche a utilizzare le risorse del mondo digitale nella convinzione che una fotografia resti comunque una fotografia, in pellicola e in codice binario.

Interessante a questo proposito è il lavoro da lui realizzato nel 2013 al cimitero della Certosa di Bologna riservato alle inumazioni dei bambini, che propone una lettura visionaria e allo stesso tempo gioiosa, nella quale i cromatismi dei giocattoli, degli oggetti cari che hanno accompagnato la breve vita dei bimbi, vengono modificati per creare una realtà immaginifica. Le fotografie, nate dall’utilizzo riflessivo dello strumento elettronico, ci trasportano in un mondo festoso, carico di colori vivaci e di energia, in contrasto con i sentimenti e le emozioni che normalmente si legano ad un cimitero: così, ancora una volta, Nino Migliori ci porta a rileggere il quotidiano, a rivederlo da angolazioni diverse, che ribaltano i canoni consueti del vedere e del sentire.

Nel 2018 il fotografo realizza Lumen – Cristo velato. L’artista è solito ritrarre le figure, perlopiù scultoree, utilizzando come unica fonte luminosa quella delle candele, cogliendo nelle opere un profilo del tutto singolare. La mostra indaga il Cristo velato, dedicato alla magnifica opera del Settecento custodita nel Museo Cappella Sansevero.

Lumen è un “progetto itinerante a lume di candela” che ha visto prima di Napoli protagoniste diverse città, tra cui Parma per le formelle dello Zooforo del Battistero, i Leoni e le Metope del Duomo di Modena, il Compianto di Niccolò dell’Arca a Bologna, il Monumento per Ilaria del Carretto nel Duomo di Lucca, e i rilievi della Cappella dei Pianeti e dello Zodiaco nel Tempio Malatestiano di Rimini. La parola latina “lumen” può significare, oltre che “luce”, anche “lucerna”, “sguardo”, “gloria”, “splendore”, “vita” “prospettiva”. Fotografare a lume di fiammifero, spingendo all’essenzialità la fonte luminosa, lancia una sfida, in cui è possibile riconoscere anche delle assonanza con la pittura, ad esempio con l’illuminazione proveniente dall’alto da sinistra, tipica di molti quadri di Caravaggio.

L’intenzione resta sempre quella di stimolare lo spettatore a spingersi oltre la superficie delle immagini offrendo un punto di vista inedito. Il mondo visibile si intreccia con l’invisibile, con ciò che è stato e non è più, con ciò che non potrà essere se non attraverso l’immaginazione. Migliori con la sua opera che coniuga vitalità e nostalgia sembra parafrasare una frase di Wittgenstein contenuta nel suo Tractatus Logico-Philosophicus in cui il filosofo afferma che tutto ciò che vediamo potrebbe anche essere altrimenti. Tutto ciò che noi possiamo descrivere potrebbe anche essere altrimenti.

No Comments