28 Apr “Nuàra” di Patrizia Sardisco

a cura di Daìta Martinez

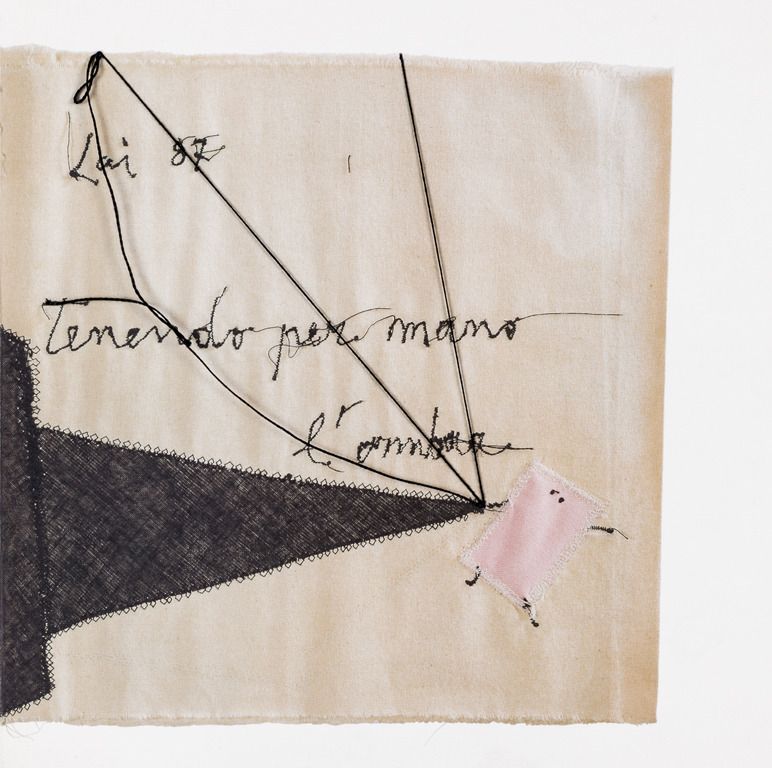

Immagini dalle opere di Maria Lai

La parola è figlia della lingua e Patrizia Sardisco è figlia naturale di quella parola che impugna il filo conduttore di un discorso poetico capace di muovere per poi intingere le sue radici nella riflessione di una versificazione dialettale in grado di attraversare la traiettoria e in orizzontale, di una tradizione che limita la sua espressione alla mera esposizione se non, per comodità d’uso, al canonico nonché monotono ripetersi di locuzioni e schemi imbalsamati nell’involucro di un figurativo oramai stereotipato, e in verticale, per emersione dal seme che, germoglia per sua propria ricerca e sincronicità linguistica, nell’apertura ad un significante di ritorno intarsiato da una oralità che, scardinando, appunto, stilemi e principio dell’immobile, si destina al diacronico gesto di una attiva ricomprensione della lingua.

Lingua fertile, lingua che richiama a sé l’humus di un tempo accolto nella parola che torna, senza mai essere andata in un altrove di luogo, quindi, parola, ben salda nell’indiviso della terra, e che proprio dalla terra trae e plasma prestanza di linfa incisa nel taglio che struttura destrutturando il ritorno all’origine di un antico canto. Ed è così che, di intenzione, gronda, in Sardisco, l’originario senso nell’assolo di un pentagramma quotidiano da lei scomposto e ricomposto nello stupore di un suono che, di sua grazia, incanta e nutre la figghia fimmina, la figlia femmina di lettere con una stella nella lingua, e così la donna che s’accorge per distinguere, dal preludio fuori campo, l’intento del corpo farsi ombra e linguaggio collocato proprio al centro di nuàra dove pur anche le minute appartenenze del creato intervengono a misura e compimento di natura, quale, per azione sintattica, può pur anche, metaforicamente, una piccolissima lumaca che a sé conserva il caveau tutelare di un mondo che a volte, o troppo spesso, è dimentico di quella luce vernacolare in estensione sin laddove il perduto ancora invoca la carezza di uno sguardo.

vavìata ‘i babbaluci chi faccìa

ncapu crusti ri lippu

iri lassannu signa

ri cira chi si scunchi

ri lustru chi si squàgghia

appena nesci ‘i mmucca

e a petra ‘un si nn’adduna

nchiusa rintra ri idda arriparata

bava di lumaca che riluce / su croste di licheni // andare lasciando segni / di cera che scompare / di luce che si squaglia / non appena esce di bocca // e la pietra non se ne avvede / chiusa in sé stessa al riparo

Andare lasciando segni è, come vedremo, modus operandi di stesura in Sardisco che dispone la lingua, nello specifico la dialettale parlata monrealese, in una avvenuta costellazione fonetica capace di addentrarsi sino al fondo di un modulo narrativo che ha suo cardine nella complessità di mutamenti semantici senza che per questo venga meno l’originaria esattezza di un mondo agreste che se non fosse risollevato dalla tesa corda della memoria mancherebbe di una riconciliazione al gergo che lo appartiene. Una appartenenza alla quale, la nostra, ci ha abituati sin dalla sua prima raccolta poetica, crivu, il setaccio che monda la parola per lasciarne pura la struttura, un discorso che continua a essere fulcro portante nella sua poetica e che in nuàra prosegue in ogni suo aspetto di antropica inferenza.

E non è di certo un caso se in esergo al libro troviamo scritto la poesia è sempre un ritorno – un ritorno alla lingua, una asserzione, questa, di Hans-Georg Gadamer, filosofo dell’ermeneutica contemporanea, qui proposta quale indicatore di lettura dove per lettura si ha da intendere il percorso che ognuno compie attraversando il segno lasciato, in questo specifico, dall’autrice.

E se per ermeneutica è da comprendere l’operazione circolare che si sposta tra passato e presente addentro la totalità dell’esperienza umana quale suo fatto interpretativo, la distanza temporale tra le due dimensioni in oggetto ha valore nel ritorno, per tramite della lingua, ad una sua precisa collocazione storica che in tal modo si schiude alla possibilità di una nuova conoscenza che viene attualizzata nel vissuto di un adesso.

Patrizia sa bene che nominare la parola è ritornare alla parola con rispetto, parola da lei ricompresa per criterio e intenzione in quel che, rinforza nel pensiero Gadamer, ha valore di riconoscere ciò che è altro da sé, riconoscendo, con l’altro, sé stesso.

Un attraversamento, quindi, è l’invito, invito che la poeta ci consegna e che può dirsi accettato e riuscito nella molteplicità di rimandi che si muovono in correlazione con la storia personale di chi scrive sino all’universale, in chi legge. E se questo accade, accade perché in ognuno è costante interpretazione l’essere dentro ad uno spazio testuale che ci nomina raccontando, spazio che, se a primo avviso può sembrare discosto e sconosciuto, per sua costituzione espressiva è sempre e per ciascuno un già vissuto e custodito in percettiva consonanza emotiva. Ecco che sostanza di scena, in Sardisco, si dimostra essere sempre una coreografia interpretativa, o per meglio una traduzione vocativa alla relazione che da essa consegue ristabilendo, con finezza ed esperienza, una rinnovata comprensione esemplificativa dell’io e dell’esistere noi, nel noi di una circolarità posta mai come sovrastruttura ma sostanza necessaria al riconoscimento dell’esistere voce che si osserva e interroga, interrogandoci, primis abitativo di una apertura al dialogo riflesso nel contenuto di una coscienza che si espone in direzione di quello che è altro da sé, in sé.

Si tratta della resa concreta di una precisa equazione metrica che, dal particolare, trasmigra in una esposizione cognitiva alla quale poter attingere per ricomporsi nell’accordo di un insieme ca quarìa, che si accende, nell’autentica disciplina della lingua restituendo voce al silenzio delle cose.

Ed è questo un accordo, nel riconosciuto della dialettalità, indispensabile e a salvaguardia di una identità materna, dove la congiunzione terra-madre si dimostra ancora una volta fondamentale nel penetrare i meccanismi formativi del pensiero quale significante linguistico di una realtà vissuta e traslata qui, in poesia, nella restituzione di un giardino, di un oggi disperso universo contadino, quale è questo in nuàra, un orto presentato e rappresentato, che sin dall’infanzia dell’autrice è respirato e trattenuto, per poi essere ricompreso nei dettami di un registro linguistico che la poeta opera, riconsegna e contrassegna quale suo costituente per oltrepassare il passivo di una parola quando scolora, per sua devozione e intesa d’amore proprio verso la parola.

si’ nura parola

e china r’acqua

nt’aricchi ‘i cu ti senti

i l’ura

‘mmucca a matri

c’è tempu pi vistìriti

na vita

p’i mmilinari u puzzu

mi putissi spugghiari

avissi vuci

ri gebbia e ri nuàra

ciàviru

‘i virità pizzuti

‘i petra r’allammicu

‘i petra r’acqua

sei nuda parola / e piena d’acqua / negli orecchi di chi ti sente / per la prima volta / in bocca alla madre // c’è tempo per vestirti / una vita / per avvelenare il pozzo // se potessi spogliarmi / avrei voce / di vasca e orto // profumo / di verità pungenti / di stalattite / di pietra d’acqua

Nuda è la parola fiorita nella bocca della madre, nuda di sua autentica verità, pura innocenza d’acqua, piena. Acqua. Il profumo dell’acqua. Una figurazione ideale, questa, una sinestesia che mi si impone nella trama di un ricamo verbale che odora ad ogni passo vruricatu, sepolto, e dal vento poi scoperto, dopo la pioggia, come vruricati e scoperti sono i ferri, gli strumenti lessicali impiegati da Sardisco, che guidano il mio di sguardo nell’ascolto di un gesto sonoro quale mi si presenta credo e manifesto poetico nella sua indicata azione di svestire dalla bocca il tempo per così farsi rientro nel mentre che la voce si alza e i polsi si abbandonano ad un fine lavoro di ago, / di zappa e rasoio per – si legge in abbanniari – portare a compimento, / la terra da aprire.

E tutto si apre dove, come creta, si modella la terra e il verso araciu araciu, piano piano, si solleva in quel lavoro di semina necessario a fruttificare il segno, quel segno vaviàto, bagnato sulla mano che mescola il fondo della parola, una parola lievitata … parola d’orto / irrigata nello scorrere di una vibrazione interiore che fermenta e nutre il suono che la chiama, perché è chiamando che si ridà sostanza al profilo della voce.

Una voce che in Sardisco è, come la stessa scrive, parola centenaria, presenza costante che la guarda, la contiene, la induce a raccontare e la nostra si racconta quando mi trova lei, sottolinea, in quel suo confidenziale donarsi, con pudore, alla poesia.

No Comments