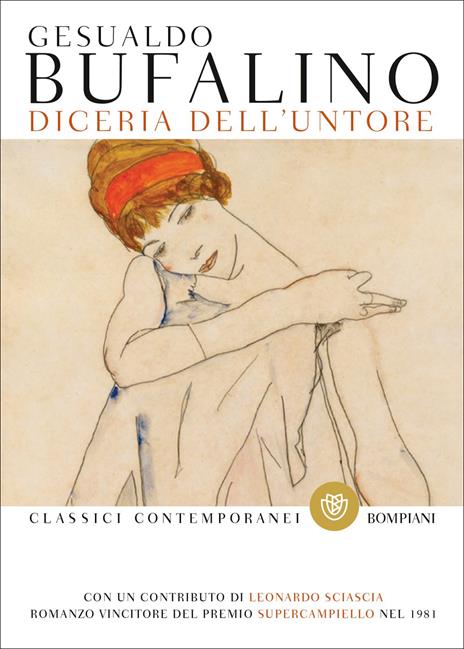

27 Ott Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino ai tempi del Covid-19

di Wardshan Moustafa

Abstract

Starting from the assumption that there is a mutual relationship between literary works and their social contexts and that narrative in its function as an artistic representation of events constitutes a possibility of interpretation of reality and creates a reconstruction narrative of social aspects after a traumatic experience, this article intends to focus on the strategies and resources of resistance to pandemics that highlights explicit or implicit mechanisms of defense and describes the process of recovery after disasters thorough Diceria dell’untore (1981). The first section of this contribution will discuss the relation between illness and “educational catastrophe” that allows us to make connections between tuberculosis incidences in Europe during the first half of the 20th century especially after the ravages of World War I that led to a resurgence of this disease and the Covid–19 pandemic that has led also to a dramatic loss of human and social life. The second section of this contribution will talk about the narrative therapy technique and the concept of death in Sicily as a main theme of this novel by Gesualdo Bufalino.

Keywords: illness, trauma, isolation, contagion, recovery.

Riassunto

Partendo dal presupposto che esiste una relazione reciproca fra le opere letterarie, e i propri contesti sociali, e che la letteratura nella sua funzione di configurazione artistica degli eventi costituisce una possibilità di intrepretare la realtà circostante e analizza soprattutto il lato sociale degli avvenimenti dopo una traumatica esperienza, il presente articolo si concentra dunque sulle strategie e sulle risorse di resistenza alle pandemie che sottolineano in Diceria dell’untore(1981) di Gesualdo Bufalino meccanismi impliciti di difesa e che descrivono il processo di ripresa dopo le pandemie. La prima sezione dell’articolo parla delle pandemie e le catastrofi educative che ci permette di riflettere sulle concezioni di malattia e trauma generati dalla tubercolosi, come nuove vie interpretative applicabili alla società contemporanea e al Covid-19. La seconda sezione dell’articolo analizza la concezione della narrazione terapeutica oltre alla presenza del sentimento di morte in Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino.

Parole chiavi: malattia, trauma, isolamento, contagio, recupero.

- La malattia e l’educazione alla catastrofe

Numerosi sono gli autori novecenteschi che hanno descritto la reazione umana al manifestarsi di una malattia inaspettata, ma, a far illustrare le trasformazioni avvenute nella concezione della malattia da stigma a stemma, in parallelo all’evoluzione della letteratura e della cultura e ad esaminare ancora l’aspetto psicologico del soggetto malato, sarà, il romanzo d’esordio di Gesualdo Bufalino. Alla fine della Seconda guerra mondiale, gli uomini scampati all’enorme tragedia si trovano costretti ad affrontare subito un’altra guerra: un mondo in cui i valori sono stati del tutto superati se non addirittura sconvolti. In realtà, il secondo conflitto mondiale che apparentemente serve solo da sfondo alla storia di Diceria diventa un simbolo della malattia psicologica dell’uomo moderno. Malgrado ciò, verso la fine del racconto, al protagonista e all’umanità intera è data la possibilità di guarire. La sofferenza è, quindi, nella storia di Diceria una tappa necessaria per conquistare la salvezza. Quanto all’argomento del romanzo, l’autore comisano lo sintetizza così:

Si racconta la convivenza di alcuni reduci di guerra moribondi in un sanatorio della Conca d’Oro, nel 46. Fra il protagonista e una paziente dagli ambigui trascorsi nasce un amore, un puerile e condannato amor, più di parole che d’atti, il cui sbocco è una fuga a due senza senso, e subito dopo, la morte di lei in un alberghetto sul mare. Egli guarisce, invece, inaspettatamente, e rientrando nella vita di tutti, vi porta una educazione alla catastrofe (Bufalino, 2006, p. 1324).

In Diceria dell’untore, assistiamo a una “catastrofe educativa” che ci permette di riflettere sulle concezioni di malattia e trauma generati dalla tubercolosi, come nuove vie interpretative applicabili alla società contemporanea e al Covid-19. La paura del contagio, la malattia e l’isolamento causati dalla tubercolosi, il perenne desiderio di tornare alla normalità e alla socialità, ci riportano subito a quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo per il Coronavirus. La tubercolosi, cioè, sconvolge velocemente tutta l’esistenza dei ricoverati in Diceria mettendo in luce una dinamica di vicende incredibilmente simili a ciò che stiamo affrontando in questi giorni con il Covid-19.

Innanzitutto, la malattia esclude, e colloca ai margini, ma favorisce nello stesso tempo un senso di solidarietà fra i malati che hanno in comune lo stesso destino da scontare (Paino, 2005, p. 49). In tal contesto, la solidarietà fra i malati e l’amicizia nata fra loro diventa una medicina contro ogni dolore e pena che potrebbe salvarli dal guasto fisico della malattia. La compagnia del Gran Magro, ad esempio, viene vista dal narratore protagonista come mezzo di distrazione da ogni dolore e ansia dal momento del suo arrivo alla Rocca:

Ma io, a sentirlo così imprecare e dolersi, da inquilino bisbetico, e ricondurre a ragioni di disservizio lo sconforto del cuore che non mi lasciava più da quando ero giunto alla Rocca, non dico che ne ricavassi medicina, ma distrazione certo, forse anche dal guasto fisico, dall’invisibile camola che mi bruciava in silenzio (Bufalino, 2006, p. 16).

In base a quanto dimostrato sopra, il sentimento di amicizia, nato fra i pazienti, è tanto sincero quanto pieno di solidarietà. Un altro esempio, a tal proposito, è il rapporto del narratore con il Padre Vittorio: «Fratello fu, perciò, e succubo e incubo, padre Vittorio per me, durante tutto il tempo che insieme lottammo, vincendo e perdendo entrambi un poco» (ivi, p. 33).

Analogamente, la pandemia del Covid che ci ha costretto inizialmente a rimanere per lungo tempo isolati in casa, ha fatto emergere la necessità dei rapporti umani e ha reso visibile l’importanza della solidarietà. Una solidarietà che si è rivelata non solo nell’accezione di un valore educativo, ma quanto come reazione sociale: elemento che permette alle comunità di far fronte alle catastrofi che la minacciano.

Parlando di malattia e di itinerario educativo alla totalità dell’essere, non possiamo non menzionare le parole di Papa Francesco che sottolineano la sua preoccupazione verso il futuro dell’educazione nei tempi del Covid e la necessità di costruire un nuovo modello culturale fondato sulla solidarietà che è capace di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo:

Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti della società”, poiché l’educazione è il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell’io e nel primato dell’indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione.

Papa Francesca, così, ha affrontato il tema della crisi dei rapporti umani e la necessità della solidarietà nel quadro delle attività del convegno “Global Compact on Education” che si è svolto presso la sede dell’Università Lateranense di Roma nell’ottobre del 2020. Pace, fraternità e solidarietà sono stati, insomma, i pilastri fondamentali per far nascere un’alleanza educativa e per generare un cambiamento vero e proprio su una scala mondiale.

Un’altra risorsa fondamentale di sopravvivenza, oltre alla solidarietà fra i malati della Rocca in Diceria dell’untore, è stata l’amore, la fuga da ogni dolore e pena. In tal modo, nato come ricerca d’evasione, come desiderio di recuperare l’essenza della propria giovinezza, il rapporto d’amore del giovane protagonista con una malata all’ultimo stadio, Marta, diventa col tempo, lucido progetto di misurarsi quotidianamente con la morte, spesso facendo ricorso all’aiuto della memoria.

Nel romanzo d’esordio di Bufalino, il narratore protagonista, l’unico evasore del regno dei morti, incontra la più bella, la più esasperata, e tossicolosa delle ricoverate, la più prossima all’aldilà, l’appassionata desiderosa di vivere, Marta, l’esile ballerina dalla vita sottile e dalle ali roventi come un serafino: «Così sono i serafini. Oh, certo, un serafino era, dalla vita sottile e dalle ali roventi, con occhi come ciottoli d’ebano nel fiero ovale ammansito da una corta chioma di luce» (Bufalino, 2006, p. 42). A tal proposito, Alfredo Giuliani sostiene che la storia d’amore del narratore protagonista con questa creatura puerile, innocente, piagata di offese e di mistero è naturalmente la cosa più straordinaria della storia di Diceria intreccio di affanni e di invenzione, di orrore e di fascino nell’imminenza della catastrofe (Giuliani, 1981).

È necessario, a questo punto, sottolineare che le forze contradditorie sono state da sempre oggetto di contemplazione nelle opere di Bufalino. L’amore è indubbiamente una tematica tanto emozionante quanto paurosa: è l’unico sentimento che ci fa sentire protetti e l’unica forza davanti alla quale la ragione si ferma e ci permette di seguire ciò che sentiamo davvero. Però, esso coincide inaspettatamente con un’altra forza contrapposta tanto dolente quanto improvvisa: la morte, e da qui nasce il binomio amore e morte.

Secondo Bufalino, con la vita s’incontra la morte, con il sogno s’affronta la delusione e infine con l’amore coincide inevitabilmente la morte. In proposito, va ricordato che la tematica del contrasto tra amore e morte è molto presente nella concezione freudiana ispirata alla mitologia greca dove Thanatos è il Dio della morte.[1] Però, Thanatos è quasi sempre legato a Eros, il Dio dell’amore. Tutti i due sono considerati i motori di un meccanismo che controlla l’intera esistenza, quello che Freud definirà poi il principio di morte e il principio del piacere. «Eros crea la vita, Thanatos la distrugge; Eros avvicina, Thanatos allontana; Eros unisce, Thanatos separa per sempre» (Carassiti, 1996, p. 345).

Oltre all’associazione malattia e solidarietà e il binomio amore- morte, la malattia diventa ancora una possibilità di raggiungere la purificazione e la tranquillità dell’anima. È opportuno, a questo punto, riportare le parole di Gesualdo Bufalino che focalizzano questa idea: «Ora la malattia può rappresentare un mezzo di elevazione spirituale, pratica mistica, imitazione di Cristo, degradazione carnale pura e semplice, vanità» (Bufalino, 1992, p. 17). Si scrive malattia, dunque, ma si legge allo stesso tempo cifra di un’elitaria appartenenza, un’occasione per un’orgogliosa presa di distanza dal mondo degli altri senza doversi assumere la responsabilità di questa decisione (Paino, 2005, p. 46).

La malattia, così, conferisce al narratore protagonista un nuovo modo di ritirarsi dal mondo e di prendere le distanze dal mondo dei vivi. Tuttavia, il protagonista s’era sentito elevare dalla malattia e la sua guarigione gli appare inaspettatamente una caduta, discesa, vergogna:

Morire (…) quand’io entrai nel sanatorio era sì un incidente spaventoso, ma nello stesso tempo mi inorgogliva. Ora che era guarito (…) mi sarebbe toccato, d’ora innanzi (…) al posto di una parte di primo attore, improvvisare le battute di una comparsa. (Bufalino, 2006, p. 1298).

Quindi, alla fine del libro proprio al mondo dei vivi egli si sente condannato: «m’aspettava una vita nuda, uno zero di giorni previsti, senza una brace né un grido» (Bufalino, 2006, p. 142). Questo ci porta a riflettere sulla concezione freudiana secondo la quale «i disturbi post traumatici si manifestano in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con eventi che hanno implicato morte, o minacciano di morte; e con l’evento traumatico si ha, quindi, la lacerazione della capacità difensiva dell’io» (Freud, 1964).

In Diceria, ad esempio, il protagonista si salva, però, è un tradimento, la guarigione diventa, quindi, «un’infrazione, una degradazione, uno scendere dal palco o un abbandonare la parte di primo attore per improvvisare le battute di una scomparsa» (Bufalino, 2006, p. 1302). Com’è evidente non è facile ritornare nuovamente fra gli altri dopo aver vissuto «una sorta di miracolo» (Parasiliti, 2012, p. 27) dopo essere stato finalmente protagonista e non semplice spettatore della propria esistenza: «Ma se di tanti io solo, premio o pena che sia, sono scampato e respiro ancora, è maggiore il rimorso che non il sollievo, d’aver tradito a loro insaputa il silenzioso patto di non sopravvivere» (Bufalino, 2006, p. 142).

La sua sopravvivenza diventa, quindi, una condanna e anche una forma di tradimento di quel silenzioso patto stretto tra gli internati nel sanatorio di non sopravviverci. Nonostante egli consideri la sua salvezza un mezzo per testimoniare la sua esperienza, essa si delinea più come una beffa finale; egli stesso dichiara: «avrei preferito starmene zitto e portarmi lungo gli anni la mia diceria al sicuro sotto la lingua» (ibidem).

Nella scena finale del romanzo l’io narrante dopo aver abbandonato il sanatorio, comprende che l’uscita dalla Rocca, dalla «vecchia arca in disarmo» (Bufalino, 2006, p. 15) ed il ritorno alla vita «alla parapiglia preoccupante dei suoi commerci» (ivi, p. 109) non possano che rappresentare un terribile e doloroso disinganno:

Ma, allo stesso modo dell’istrione in ritiro che ripone nel guardaroba i corredi sanguinosi di un Riccardo o di un Cesare, io avrei serbato i miei coturni, e le tirate al proscenio dell’eroe che avevo presunto di essere in un angolo della memoria (ivi, p. 142).

Il protagonista autore anche se torna a vivere nel mondo dei sani, conserva però i suoi ricordi. Così, come un attore che si toglie i vestiti e le scarpi o i coturni, ma gli rimane in mente o nella memoria la parte di Cesare o Riccardo che ha recitato.[2] Proprio dalla morte Bufalino trae il senso dell’infinito e del nulla che all’uomo normale sono negati e che la guarigione non gli permetterà di raggiungere. Però, in realtà, la malattia strappa definitivamente al giovane Bufalino, come egli stesso afferma, proprio quel senso d’invulnerabilità che caratterizza la gioventù, dopo che la guerra ne aveva minacciato le basi:

L’uomo dall’istante in cui da bambino, presunto immortale, si affaccia alla vita crede di rimanere tale per sempre. I giovani sanno che la morte esiste ma non la credono possibile. Chi bambino non è, da giovane (come è successo a me) ho avuto esperienze tali da convincerlo che la morte esiste, da quel momento (…) non è capace di pensare ad altro o di parlare d’altro (Bufalino, 1988).

Questo appunto quello che è successo al narratore protagonista dopo la sua inaspettata guarigione: «Dove ritrovare il me stesso ragazzo, come sanarlo di quell’infezione: l’ingresso dell’idea di morte nell’intimità di un cuore innocente»? (Bufalino, 2006, p. 110). E quindi, liberare tale esperienza annegandola in un’area fantastica e magica è stato il motivo principale che costringe l’autore ad esprimersi e sfogarsi.

- La narrazione come cura e la concezione della morte nell’indole siciliana

In Diceria dell’untore, il protagonista inaspettatamente guarito, uscirà dalla Rocca in un’alba di novembre con lo smarrimento di chi sa che da quel momento sarà soltanto «uno dei tanti della strada» (Bufalino, 2006, p. 142) e tuttavia con la consapevolezza di essere stato risparmiato per rendere testimonianza di questa esperienza. Di conseguenza, come narratore sarà suo compito diffondere la diceria di chi, una volta è stato infetto da questo male e poi guarito all’improvviso dopo un lungo avvicinamento alla morte, resta scioccato ed angosciato da questa terribile esperienza che solo la scrittura può recuperare e liberare (Malato, 2000, p. 939).

Questo ci porta a riflettere sulla concezione freudiana secondo cui il disturbo post-traumatico può essere affrontato attraverso «l’esposizione, dove il soggetto malato viene invitato a rievocare l’avvenimento nella propria immaginazione e a raccontarlo al terapeuta. La procedura di esposizione consente al paziente di valutare e percepire in un modo controllato l’oggetto della propria paura» (Freud, 1989, p. 107). Allo stesso modo, secondo la percezione bufaliniana, rievocare un passato significa entrare nuovamente nelle emozioni, nelle sensazioni di quel tempo. Significa entrare in un mondo che abbiamo attraversato per lungo tempo perché riprendere la propria storia significa farne parte di nuovo risentendo quei sentimenti, quelle emozioni che per lungo tempo ci hanno ferito per riuscire a riconciliarsi con quelle vicende dolorose attraverso l’atto stesso della scrittura.

Non a caso, quindi, i malati bufaliniani in Diceria portano sempre con loro un’ombra di autobiografismo, tramite la quale Bufalino sperimenta l’estasi di rivivere:

Dunque, come dimenticarsene, dei compagni d’allora, se in ognuno mi riconosco e mi chiamo […] Mi basta rimormorarne i nomi in forma di filastrocca, da De Felice a Sciumè, e uno alla volta ritornano a fumare di frodo nella mia stanza, riaprono a caso un libro per consultarlo, come il Montale sul comodino (Bufalino, 2006, p. 21).

La memoria, in questo caso, genera un riessere, una condizione a cui si collega la stessa attività di scrittura, fenomeno psichico denunciato in quasi tutte le opere di Bufalino. Secondo l’autore siciliano, si scrive, dunque, per curarsi e per trovare rimedio ad una situazione negativa. A tal proposito, verso la fine della storia di Diceria, lo stesso Bufalino afferma tal ruolo terapeutico della scrittura dicendo: «Per questo io solo m’ero salvato, e nessun altro, dalla falcidia: per rendere testimonianza, se non delazione, d’una retorica e pietà» (ivi, p. 142). La scrittura serve, dunque, a Bufalino principalmente come medicina, luogo di confessione, e soprattutto diventa un passo avanti verso la guarigione.

D’altra parte, la memoria autobiografica in Diceria ci invita anche a riflettere sulla presenza del sentimento di morte radicato e profondo nell’indole dei siciliani. La morte è uno dei temi peculiari, di cui si sono fatti portavoce tanti autori siciliani, da Giovanni Verga a Luigi Capuana, da Federico De Roberto a Giuseppe Tomasi di Lampedusa fino a raggiungere Gesualdo Bufalino (Pelligrini, 2013, p. 21). In Verga la morte è, di fatto, in qualche modo una liberazione, ad essa non è dato un alone di paura o di orrore; in Capuana è esaltata come fine naturale, viene inserita nella catena dell’organico e diventa, con qualche modo una morte contenta. In De Roberto, invece, il sentimento stesso della morte è convertito in una visione cupa e triste, e risentita in degradazione. In Lampedusa, la morte è una separazione, la fine di tutto e rimanda, per contrasto, indietro, verso la bellezza della vita, verso quel poco di bello e di intenso che c’è stato. In Bufalino, infine, la morte è personificata, quasi sempre in raffigurazione femminile, con un potenziamento di un senso di alterità che man mano consuma e svuota le persone (ivi, p. 206).

Nell’opera dei siciliani, la fine è, dunque, rappresentata in uno spettro infinito di variazioni: morte come sonno, come passaggio, come castigo, come liberazione, come perfezione del nulla, come incubo realizzato. Per quanto riguarda la presenza di questo inevitabile senso di morte radicato e profondo nell’indole siciliana, sono indispensabili le parole dello scrittore comisano che inquadrano il concetto di morte nell’ottica siciliana:

Sulla base di quanto asserito da Bufalino sopra, nella Sicilia luminosa e colorata, la morte è racchiusa nello strano binomio luce-lutto. Difatti, dove c’è più sole, dove c’è più luce, lì il sentimento della morte per i siciliani deve essere necessariamente più intenso, più sentito, più doloroso, perché morire, in questo caso, rappresenta «un’ostacolo, una contraddizione alla legge dell’infinito, a differenza dei paesi nebbiosi, dove il termine morire vuol dire perdersi nel crepuscolo» (Bufalino, 1991).

Il siciliano, in realtà, soffre particolarmente dell’assurdità della vita e della morte (Russo, 1992, p. 64). Della vita che per eccesso di sole brucia, talvolta; della morte che con la miseria e lo scandalo delle sue forme contraddice incredibilmente la vita: «Festa tragica e passione collettiva, questo è la morte in Sicilia» (Bufalino, 1997, p. 25).

Il brano sopra citato, tratto da La luce e il lutto, sembra darci la misura d’inizio sulla complessità di un tema terribile e appassionante come quello della morte, il male dei mali. Ci pare opportuno, a tal proposito, l’opinione di Salvatore Russo che illustra il perché della presenza di questo sentimento nell’indole dei siciliani:

La maggioranza dei siciliani, dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ad oggi, abitava in case aggrappate disordinatamente l’una all’altra in una sorta di abbraccio irreale, prive spesso di luce e di aria che offrivano agli occupanti l’unico beneficio di sentirsi vicini l’uno all’altro, nella vita e nella morte, nella quiete e nel pericolo. E obbedivano a una sola logica: quella della sopravvivenza (Russo, 1992, p. 66).

La Sicilia, come recitano in parte anche i libri di storia, era terra di invasioni devastanti, di stragi, di stupri e di invasori di ogni genere; e la gente, che vi era di continuo esposta, era corsa verso i monti alla ricerca di una difficile salvezza; e lì aveva costruito quelle povere case. La morte arrivava da lontano, spesso di notte, quando quegli sventurati, colti nel sonno, erano facili prede dei loro aggressori (ibidem).

Forse di conseguenza quella gente ha finito col fondersi come in un unico, grande corpo. L’agonia dell’uno, pertanto, era quella di tutti. La morte dell’uno era il dolore e il lutto di tutti. E così, sempre di generazione in generazione fino a lasciare, probabilmente, tracce profonde nell’indole dei siciliani. Questi terribili segni ora vanno lentamente scomparendo; ma erano ben visibili fino a non molti anni fa, allorché, la letteratura prima, poi la cinematografia e infine la televisione avevano cominciato ad impadronirsi delle immagini di una Sicilia sempre affollata di donne in abiti da lutto, di uomini pure vestiti di nero.

Il lutto era lo stemma tipico della morte; e doveva essere rigorosamente rispettato per anni dai famigliari del defunto. E succedendosi le morti, come le nascite a ritmi costanti, capitava che il lutto non finisse mai di estendersi e di rinnovarsi. Ma se il lutto era il segno distintivo della morte, destinato a durare nel tempo, l’annuncio della morte era la manifestazione di un rito che partendo dalla casa del defunto, si allarga, per coinvolgere vicini e meno vicini, in «una sorta di festa tragica e passione collettiva» come dice appunto lo scrittore di Comiso.

Per Bufalino, insomma, «l’isola è tutta una mischia di luce e di lutto» (Bufalino, 1997, p. 18). Da qui è nato evidentemente, il titolo del libro, che simboleggia, della Sicilia, l’eterno binomio tra la luce abbagliante del sole e il nero del lutto, il carattere tipico della morte in Sicilia. Per questo motivo, i siciliani nascono tristi, crescono tristi e si lasciano, forse, galvanizzare dal fascino irresistibile della luce e del lutto. (Russo, 1992, p. 68).

Per la presenza di questo inevitabile senso di morte presente nell’indole siciliana, Bufalino si rivolge alla vita chiamandola «bambolina truccata» (Bufalino, 2006, p. 400). Forse vuol ricordare che quell’espediente del trucco, la bambolina, l’ha usato perché vuol nascondere di essere «incinta di morte» (Bufalino, 1999, p. 250). Che questa ipotesi sia probabile, ce lo fa capire lo stesso Bufalino allorché, rievocando il tormentato cammino della sua vita, in una sorta di muta confessione. Dice a sé stesso: «Ho avuto paura di morire, paura di vivere… paura di non vivere, paura di non morire» (ibidem). Ciò non toglie, però, che ogni minuto di questa «odio amabile vita sia un minuto d’oro e una gocciola di miele» (Bufalino, 2006, p. 400) come viene dimostrato in Argo il cieco, ovvero i sogni della memoria.

La citazione appena menzionata evidenzia la natura ossimorica del concetto di vita e di morte all’interno del pensiero di Bufalino, un pensiero che nella figura retorica dell’ossimoro ha forse la chiave più pregnante e rappresentativa tra i concetti antitetici e complementari.

In Bufalino l’ossimoro contraddistingue anche la concezione della malattia in cui si coniugano lo stigma e lo stemma, ma anche individualismo e fratellanza, ordine e caos e finalmente vita e morte. Valori opposti che coesistono, unendosi, nello spazio logico, fisico ed emotivo, della malattia, uno spazio entro il quale contraddizioni normalmente inconcepibili producono una condizione terza, altra rispetto alla vita e alla morte, all’isolamento e al rapporto con il prossimo.

La malattia e la morte diventano, così, uno strumento di conoscenza, ma anche fonte di ulteriore solitudine e isolamento; in un contrasto costante, non essente da sensi di colpa, con il sentimento della pietà verso il prossimo. Dunque, è nella malattia che troviamo definizione dello spazio ossimorico di Bufalino: uno spazio isolato dove il protagonista trova identità e dannazione, disperazione e speranza.

La bibliografia

Opere di Bufalino

La luce e il lutto, Palermo, Sellerio, Sellerio/Editori Riuniti, “Tracce”, 1997.

Opere 1981–1988, a cura di Maria Corti e Francesca Caputo, Milano, Bompiani, 2006.

Calende greche, Farigliano (Cuneo), edizione privata, 1990.

Interviste con Bufalino

Fava, Salvatore, Un incubo senza ricordi, “Quale Cultura”, novembre 1988

Massimo, Onorfi, Gesualdo Bufalino: autoritratto con personaggio, “Nuove Effemeridi”, a. V, n. 18, 1992/II.

Palumbo, Sergio, intervista tratta da “L’intellettuale al caffè” una trasmissione radiofonica della sede Rai della Sicilia trasmessa nel 1991.

Scritti su Bufalino

Giuliani, Alfredo, E su Orfeo sventola bandiera gialla, “La Repubblica”, 23 aprile 1981.

Paino, Marina, Dicerie dell’autore. Temi e forme della scrittura di Bufalino, Firenze, Olschki, 2005.

Parasiliti, Andrea Dalla parte del lettore: Diceria dell’untore tra esegesi e e-book, Vittoria, Baglieri editrice, 2012.

Pellegrini, Ernestina, Il grande sonno: immagini della morte in Verga, De Roberto, Pirandello, Tomasi di Lampedusa e Sciascia, Firenze, Florence Art Edizioni, 2013.

Russo, Salvatore, I temi della Sicilia e della morte nelle opere di Gesualdo Bufalino, “Studi novecenteschi”, a. XIX, nn. 43-44, giugno-dicembre 1992

Opere di critica di interesse generale

Carassiti, Anna, Dizionario di mitologia greca e romana, Roma, Paideia editrice, 1996.

Freud, Segmuend, “Lutto e melanconia”, in Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, vol. 8, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.

Id., “Commenti sul trauma psichico”. In Opere di Anna Freud, vol. 2. Torino: Boringhieri, 1964.

Id.,” Inibizione, sintomo e angoscia. In Opere di Sigmund Freud, vol. 10. Torino: Boringhieri, 1926.

Malato, Enrico una Storia della letteratura italiana, Roma, Salerno Editrice, 2000.

[1] Thanatos: nome greco della morte che viene usato in psicoanalisi per indicare le pulsioni o istinti di morte, opposti alle pulsioni o istinti di vita per i quali si fa riferimento al dio dell’amore Eros.

[2] L’istrione è un attore della antica Roma. E l’autore si ritira dal sanatorio dopo la sua imprevista guarigione come un attore che ha recitato la parte di Riccardo e di Cesare, due imperatori che hanno fatto guerre e unificato le tribù che conquistavano.

No Comments