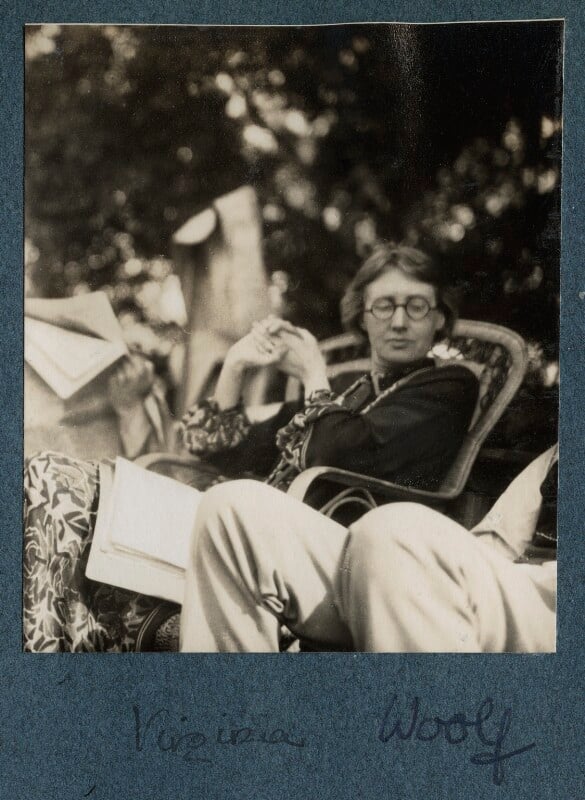

13 Feb Virginia Woolf. Le parole, il tempo, la visione. In dialogo con Luciana De Palma

a cura di Ivana Margarese

Luciana De Palma dedica a Virginia Woolf un attento saggio critico dal titolo Virginia Woolf. Le parole, il tempo e la visione, prendendo in esame La crociera, Le onde e Anon, tre romanzi attraverso cui segue il percorso compositivo e biografico della scrittrice. «Mi ha sempre interessato – scrive De Palma – e impressionato a livelli viscerali, il modo con cui riusciva a penetrare la corazza del non detto e ad afferrare quell’esile materia che è il cosmo invisibile dentro la mente. Leggendo i diari, è più chiaro comprendere l’amore e la sofferenza con cui ogni parola dei suoi romanzi è stata desiderata, cercata, trovata».

Comincio dal titolo Virginia Woolf. Le parole, il tempo, la visione. Lettura critica di La crociera, Le onde, Anon. Una scelta puntuale che cesella l’argomento di cui tratterai nel tuo libro e che a mio parere manifesta un approccio umile, attento e riconoscente verso la grande scrittrice inglese. Ti chiedo come sei arrivata a questo titolo.

In genere ho difficoltà a trovare i titoli dei miei libri. Per certi versi essi sono la porta d’ingresso verso le pagine che seguiranno: devono dare l’idea del contenuto e allo stesso tempo destare curiosità e interesse. Per questo libro in particolare è accaduto che alla fine della terza stesura mi sia chiesta quali parole avrebbero potuto sintetizzarlo al meglio. Rivedendo il mio percorso di lettura e analisi dei libri di Virginia Woolf, ho trovato che i punti cardine della sua scrittura, quelli che ho esaminato alla luce della mia prospettiva, sono da ritrovarsi nei termini che poi ho messo nel titolo. Le parole, il tempo e la visione sono i nodi centrali di un’evoluzione stilistica che ha reso Woolf una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi.

Racconti di come la prima edizione del romanzo La crociera sia stata accolta con grande favore dai lettori dell’epoca. Un critico dell’Observer, periodico britannico, scrisse: “Non c’è una parola che sia usata fuori luogo, ma ciò che dà il tono all’interesse di questo libro è qualcosa di più del talento. Il continuo sforzo di dire la cosa vera anziché quella prevista, il suo spirito e il suo senso dell’ironia, l’occasionale acutezza delle sue emozioni, la sua profonda originalità: be’, non si dovrebbe mai perdere il senso critico davanti a qualsiasi libro, e il suo fascino può essere una cosa personale e soggettiva, ma tra tanti romanzi questo è certo una mosca bianca per l’autore di questa recensione, al quale il nome dell’autrice è completamente nuovo e sconosciuto”. A quali fattori secondo te è stata dovuta questa accoglienza?

Chi espresse questo giudizio sul primo romanzo scritto nel 1915 e coloro che allora lo lessero si ritrovarono tra le mani pagine da cui emergeva un fortissimo intento rivoluzionario. Non fu la trama ad accendere gli entusiasmi, ma l’intensa forza d’indagine volta a illuminare qualcosa di vivo e di magmatico che fino a quel momento era rimasto nascosto, qualcosa per cui valeva la pena accettare la sfida di una ricerca stilistica faticosa e impegnativa. Virginia Woolf, arguta osservatrice della realtà in tutte le sue sfaccettature, non sarebbe mai potuta restare in superficie, limitandosi a descrivere la vita dall’esterno. Cominciò così la sua discesa negli abissi della coscienza che solo una scrittura onesta e affilata può fendere con assoluta precisione. Se la parola aveva ancora funzione espressiva, l’oggetto di questa espressione cominciò a mutare.

Il 20 maggio del 1938 Virginia Woolf scrive nel diario: “Sono un outsider. Posso fare a modo mio: sperimentare con la fantasia come meglio mi piace. Il branco può ululare quanto vuole, ma non mi prenderà mai. E se anche il branco – recensori, amici, nemici – non bada a me o mi prende in giro, sarò ugualmente libera”. Queste parole con cui descrive se stessa in termini soprattutto di libertà da ogni definizione, da ogni circolo, da ogni giudizio corrispondono alla tua idea su Virginia Woolf?

Sì, corrisponde perfettamente. Quando si definisce outsider, la scrittrice lo fa con cognizione di causa poiché sa bene da quale sacrificio, quale sofferenza, quale estenuante tentativo di avvicinarsi alla verità proviene ogni singola parola di ogni singolo libro che scrive. I suoi diari sono pieni di pagine in cui analizza se stessa mentre affronta un problema di stile o di contenuto; mai una volta che abbia voltato le spalle alla battaglia, assolvendosi per una imprecisione o una leggerezza. Sapeva che solo l’estrema solitudine può servire la causa di una scrittura che affronta le domande esistenziali e non demorde di fronte alla ferocia delle risposte. Perciò, darsi dell’outsider è frutto di una consapevolezza che non sarebbe mai degenerata in un becero compiacimento dei lettori.

All’interno del tuo libro ti soffermi, anche citando il saggio di Sara De Simone, sull’incontro tra Virginia Woolf e Katherine Mansfield. Entrambe erano alla ricerca di quel fremito, di quella scossa, di quel bagliore che esprime e rivela il cuore, l’essenza delle cose. Quale immagine ti sei fatta del loro rapporto?

Quando le immagino sedute intorno a un tavolo, sorseggiando del tè e parlando di esperienze personali, di scrittura e di libri, non posso fare a meno di pensare che volessero penetrare l’una nella mente dell’altra, cercando ciò che mancava per completare quell’unità artistica per la quale entrambe hanno lavorato fino alla fine dei loro giorni. Doveva esserci stata una fortissima attrazione, ma anche una sostanziale circospezione. Erano due spiriti liberi che non intendevano cedersi il passo e che, allo stesso tempo, sapevano di doversi misurare con una straordinaria grandezza intellettuale che entrambe possedevano e nutrivano a forza di scavare a mani nude dentro la vita e l’arte.

Sottolinei la fatica della ricerca letteraria di Woolf, il suo progettare qualcosa che al tempo stesso doveva essere sostenuto con sforzo e che risultava nel processo complicato. Woolf stessa scriveva nel suo diario: “Con molto sforzo scrivo due pagine completamente assurde: scrivo varianti di ogni frase, compromessi, tentativi falliti, possibilità, finché il mio quaderno sembra l’incubo di un pazzo. Poi mi affido a qualche ispirazione rileggendo e cerco di dargli una forma un po’ logica”.

Lo sforzo incessante del comporre è un piano importante da sottolineare. Nessuna facilità, nessuna sicurezza. Al contempo scrivi: “La scrittura è in questo romanzo così fluida, così naturale che lo sforzo compositivo scompare e si ha continuamente la sensazione che il libro non sia stato pensato, scritto e stampato in un momento precedente alla lettura”. Mi piacerebbe soffermarmi con te su questa tensione compositiva su cui Woolf ritorna ripetutamente.

La tensione compositiva fu la scintilla che restava viva fino a quando il libro non era finito, riletto, corretto e approvato definitivamente. Non una virgola doveva essere messa al posto sbagliato, non un aggettivo in meno o uno in più, non un’immagine troppo sfocata o troppo carica. L’equilibrio tra le parole e la visione finale doveva restare puro e leggero dalla prima all’ultima pagina. Quando la vita accade, con tutti i suoi risvolti, le sue curve, i suoi imprevisti, i suoi picchi e le sue voragini non può essere data per scontata; bisogna prendersene carico con il suo peso e la sua implacabilità. Scrivere vuol dire trasportare su carta quello che frettolosamente chiamiamo vita e questo comporta l’assunzione di un’enorme responsabilità poiché bisogna catturare una sostanza che è evanescente e grave insieme. Non è affatto facile, soprattutto non lo è quando il mezzo espressivo è la parola che di per sé è ambigua e sfuggente.

La scrittura dei grandi autori come Woolf è un universo di possibilità che sbocciano senza soluzione di continuità, provocando una vertigine di piacere e turbamento che accresce con il proseguimento della lettura.

Bernard, uno dei personaggi de Le onde, quello che a tuo parere è più in confidenza con le parole e il loro misticismo, dice: “Se non mi si parla, io cesso di esistere. ‘Il lago della mente, non toccato da remo, placido si gonfia e subito ricade in una oleosa sonnolenza”. L’esistenza – scrivi – è legata all’essere riconosciuti da altri attraverso le parole; quando qualcuno ci parla, ci restituisce la certezza della nostra esistenza. Riflettevo sul fatto che essere ignorati o non ricevere risposta possa essere interpretato come un tentativo di silenziarci, di renderci trasparenti persino a noi stessi. Quanto le parole che ci si scambia, più che dal bisogno di una definizione risolutiva della realtà, nascono dall’esigenza di darsi spazio di reciproco riconoscimento?

Quando qualcuno a cui ci siamo rivolti con una domanda o una riflessione non ci risponde o ci ignora, proviamo la sensazione di esclusione, di rifiuto, quasi di morte. All’improvviso ci assale il sospetto di essere stati catapultati in un mondo parallelo dove nessuno verrà a cercarci.

Le parole, quelle che pronunciamo e che ci vengono restituite in una conversazione, hanno la capacità di dilatare lo spazio intorno a noi, facendo sì che i pensieri, le emozioni, le sensazioni si materializzino come oggetti a tre dimensioni.

Maneggiare questi ‘oggetti’ rende necessario farlo con cura, attenzione, rispetto, serietà e consapevolezza: tutti valori implicati nella presa d’atto che nessuno è una monade e che la costruzione della società non può e non deve prescindere dalla partecipazione di tutti. Ignorare questo significa anteporre la vanità al dovere della condivisione. Riconoscersi reciprocamente significa rinforzare le fondamenta dell’umanità. Riconoscersi attraverso lo scambio di parole è indice di volontà di maturare nella mente, nello spirito e nei fatti.

“Anon a volte era uomo; a volte una donna. È la voce comune che canta all’aria aperta; non ha una casa. È il vagabondo che cammina fra i campi, sale sulle colline, ascolta l’usignolo disteso all’ombra del biancospino”. Questo scrive Virginia Woolf a proposito di Anon. Da La crociera ad Anon trascorrono ventisei anni, quali passaggi potremmo considerare decisivi nel percorso di scrittura di Woolf e quale visione di pensiero da lei ereditata resta per te fondamentale?

Ogni nuovo libro di Virginia Woolf, che fosse un romanzo, un saggio, una biografia, una raccolta di racconti, ha segnato un progresso rispetto ai precedenti dal punto di vista dei contenuti e dello stile. Ogni volta tutto era rimesso in discussione perché mutava la prospettiva sulla realtà, sulla vita; di conseguenza doveva mutare la maniera per rendere autentiche la realtà, la vita e il loro significato. La ricerca instancabile ha rappresentato il centro della sua responsabilità nei confronti della scrittura: i passaggi erano sempre ridefiniti in base all’obbiettivo verso cui, mettendo su carta la frase d’inizio, procedeva senza sosta. Dall’idea originaria alla pubblicazione senza smettere di perseverare con la più ostica delle materie.

Questo è per me fondamentale: non abbandonarsi alla soddisfazione che viene dall’aver scritto qualcosa di buono, ma continuare a cercare nuove modalità per approssimarsi il più possibile al mistero della vita che, se non sarà mai spiegato, almeno varrà lo sforzo per approdare alla consapevolezza che è nella resistenza alle ombre il primo passo per avvicinarsi alla luce.

No Comments