03 Ago Donne dentro la trasformazione in Come una storia d’amore (Nadia Terranova)

Io sono sedotta dall’essenza,

la forma arriverà da sola.

Io ti amo e voglio dormire con Te,

lo dico con altra voce, quasi nel sonno, già nel sonno.

Con leggerezza pensami, con leggerezza dimenticami.

E per tutta la vita

Ho inondato d’amore

Sempre le persone sbagliate.

Marina Cvetaeva

Donne dentro la trasformazione

in Come una storia d’amore (Nadia Terranova)

DI SARA MANUELA CACIOPPO

Qual è l’anagramma di Roma?

Amor.

Se la vita corre troppo veloce o si ferma d’improvviso davanti le tue scarpe stanche di marciare; se hai vissuto un’esistenza, poi un’altra e un’altra ancora ma non ti sei arreso; se ami alla follia e poi cadi nella disillusione del disamore; se nonostante tutto ci credi ancora e non hai mai smesso di prendere quel treno che porta in nessun luogo e ovunque; se puoi ancora pronunciare la parola casa; se rincorri la felicità senza saperne il significato pur avendola addosso; se c’è un prima, un dopo e una trasformazione: l’unica è raccontarsela come una storia d’amore.

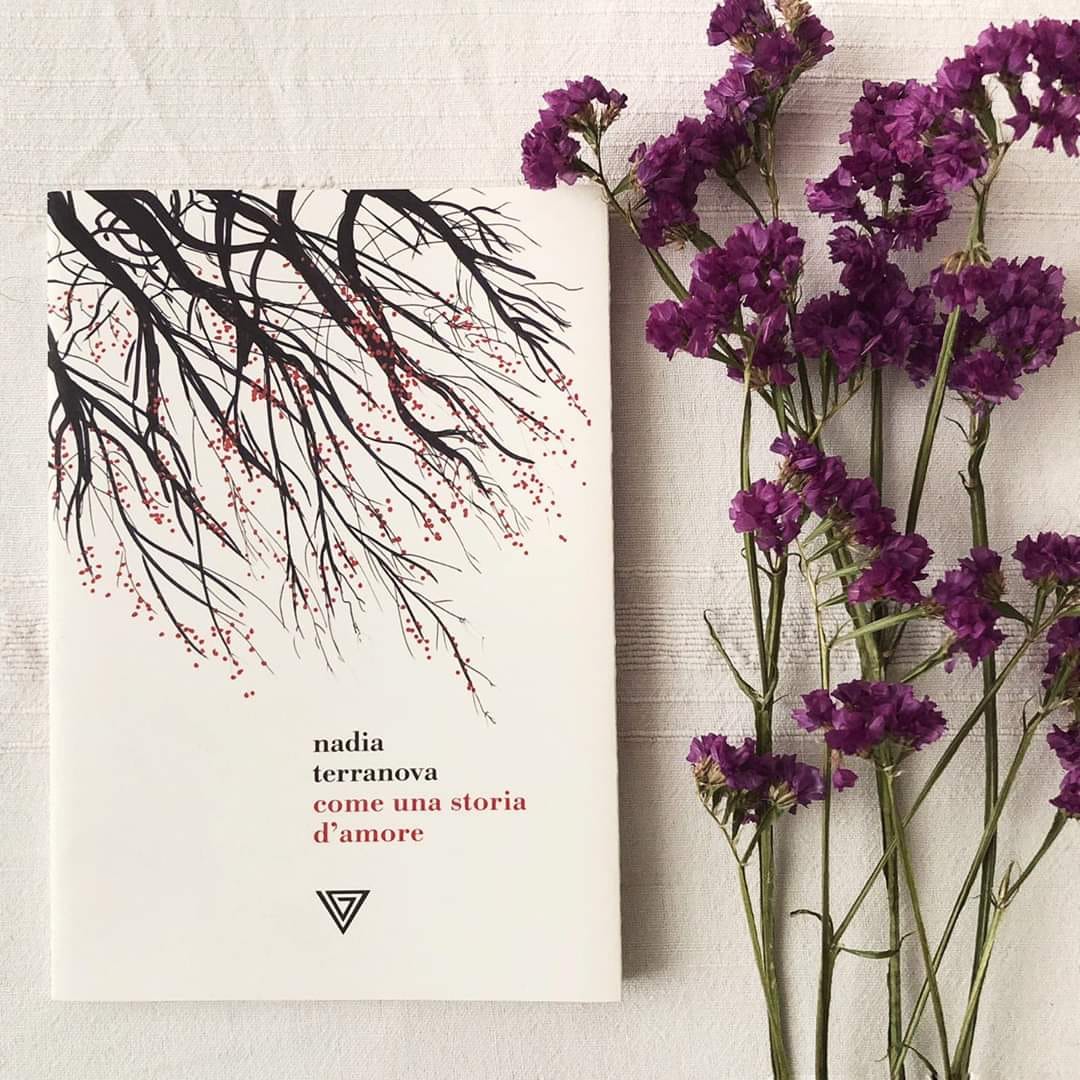

Nella raccolta di racconti Come una storia d’amore, edita da Giulio Perrone editore, Nadia Terranova dipinge le vite di dieci donne che potrebbero essere una. Tante esistenze, diverse strade che confluiscono in un’unica foce: Roma.

Donne. Donne di Roma, di R. e una nata a M.

Storie di “trasformazioni sulla soglia”, ovvero sul punto di compiersi, raccontate con lo sguardo di una scrittrice migrante. Storie di perdite che si incrociano sullo sfondo di una Roma “laterale”, marginale, ma al contempo centrale. Tanti quartieri a comporre un mondo intimamente sfaccettato: il Pigneto, il Ghetto, Casal Bertone, La Prenestina …

Pigneto.

In tutte le vicende le protagoniste, talvolta senza nome, si fanno spettatrici e complici dell’azione nella vita degli altri personaggi in modo consapevole o inconsapevole; è come se la loro stessa esistenza sia attestata dall’ambiente intorno. Si innesca così un legame strettissimo fra l’ambiente e i personaggi, fra la città e le donne che la abitano. Si tratta di esistenze segnate da un bivio, mutato poi in un vicolo cieco. Forse è stata colpa di Roma; poteva andare in un modo o in un altro, non si sa. La strada ormai le nostre protagoniste l’hanno imboccata e ora tocca camminarci dentro.

Terranova narra di vite vere che si mischiano e confondono nell’arena della capitale, come gladiatori o meglio gladiatrici queste donne affrontano la vita, ma ne sembrano annientate, incise da solitudine e pentimento per un passato che troppo spesso emerge, apparendo come unica felicità vissuta, ma persa, una felicità che esiste ormai solo nel ricordo consolatorio.

Ma è reale la felicità? E se esiste, dove è possibile ricercarla? Negli altri.

Tuba, libreria delle donne, Pigneto.

Scrutiamo, insieme a Terranova, i vissuti dei personaggi come in una radiografia, appassionandoci alla loro routine mentre la spiamo come in un gigantesco Truman Show.

Scrutiamo, insieme a Terranova, i vissuti dei personaggi come in una radiografia, appassionandoci alla loro routine mentre la spiamo come in un gigantesco Truman Show.

Non solo camminiamo per le strade di Roma con occhi vigili, ma conosciamo i suoi abitanti, entriamo nelle loro case, li chiamiamo per nome, li immaginiamo nell’aspetto, diventiamo spettatori silenziosi, ma curiosissimi di scoprire il finale di storie diverse eppure così simili nei sentimenti taciuti.

Si ha l’impressione che Roma sia un grande romanzo da sfogliare, con una narratrice onnisciente che sfugge alla penna per sedersi al tavolo con i personaggi, comprare nei loro negozi, fare amicizia, affezionarsi, comprendersi, nascondersi. Le pagine sono piene di sconosciuti conosciuti solidali.

Ogni parola è lì esattamente dove dovrebbe essere, a creare un’armonia e un filo conduttore fra tutti i racconti. Lo stile e la maestria del linguaggio di Terranova incanta; impossibile non restare affascinati dalla sua penna inconfondibile. Le parole restano impresse come una musica, scavando dentro il lettore fino a trovare un posto in cui accovacciarsi; la sua è una scrittura che ci si porta dietro, che riecheggerà nei tempi a venire.

Le protagoniste al termine della storia devono compiere una scelta: crogiolarsi nell’autodistruzione o rimboccarsi le maniche di speranza.

Nel mentre però, l’esistenza degli altri continua a scorrere, allora perché non prenderne un pezzetto tutto per sé? Si può rubare un pizzico di felicità?

Nadia Terranova.

Donne sole, incompiute, spesso in attesa, donne che restano. La solitudine delle protagoniste si respira pagina dopo pagina, così come il desiderio di cercare nell’altro o nel contesto qualcosa che scuota la loro esistenza, alterandola. Le protagoniste lasciano che le vite di altri confluiscano nella propria, in tal modo si innesca una connessione fra gente che vive nello stesso quartiere, o forse è il quartiere che vive attraverso loro: Roma non è un luogo, è un essere che si nutre di umanità. Attraversarla è un modo per conoscersi e uscirne rinnovati. Dentro le case, per il mercato, lungo le strade, i bar squattrinati, ogni cosa esiste così com’è; si impara ad amarla e a odiarla questa R. che respira, impossibile da lasciare si finisce per volerle bene. È come se la vita fosse ciò che accade “tutto intorno”, termini che Terranova usa di frequente, quasi a voler regalare al lettore un senso di avvolgimento, un abbraccio a forma di parole.

Via della devozione, già nel nome del primo racconto è racchiuso il significato di una scelta voluta e dell’impossibilità di trovare un altrove.

In questo quartiere pittoresco ogni personaggio è un pezzo del grande puzzle dell’esistenza, se ne togli uno crolla tutto il mondo e cosa resta se non un cumulo di vuoto? Del resto, cosa dimostra che sei vivo se non il fatto di appartenere, in questo caso a una comunità perfetta trasudante di imperfezione.

Piazza della Repubblica.

C’è sempre una vita come poteva essere e non è stata, il rammarico per un passato migliore, senza sapere veramente se sia esistito oppure no quello sprazzo di felicità perduto. Le protagoniste sono intrappolate nell’incertezza del futuro, in un passato che non torna e soprattutto in una fatidica scelta sbagliata che ha cambiato tutto in modo irreparabile. Ciononostante, non vi è mai una risposta al “cosa sarebbe successo se”, il lamento silenzioso e perpetuo è piuttosto un appiglio di speranza a cui aggrapparsi per non morire:

Insieme al diploma Veronica aveva nascosto le sue ambizioni e preso a spremerle per i dialoghi con le clienti: c’era sempre qualcuna a cui raccontare la sua vita come poteva essere e non era stata.

Talvolta, l’appiglio è un’altra donna, un doppio immaginato, l’altra strada che la protagonista avrebbe potuto percorrere. Veronica, ad esempio, protagonista del racconto Freezing, vede una donna stesa a terra e si chiede chi sia davvero morta, se lei o l’altra. Dopotutto, è lei ad essersi presa una pausa dalla vita, ad aver congelato i propri sentimenti:

Della donna morta il 7 luglio aveva saputo che aveva tre anni meno di lei, che lavorava come segretaria di una dentista, che non aveva figli e viveva da sola: era stato come guardarsi allo specchio ogni ora, ogni giorno dopo l’incidente. Aveva visto una foto che la ritraeva al mare, su un lettino, con un cocktail verde in mano, abbracciata a un ragazzo più giovane. Un’altra estate, un’altra vita. Si chiamava Stella.

Terranova è un’osservatrice attenta, fissa immagini di vita nei ricordi per poi riportarli sulla carta in modo minuzioso, potremmo definirla: una pittrice di anime inquiete.

Mentre sfogliamo le pagine, come un ventaglio colorato che aiuta a respirare, impariamo i nomi delle vie, conosciamo persone autentiche e altre immaginate, ne sappiamo a memoria i movimenti, gli sguardi, ci sembra persino di sentirne la voce talmente sono familiari.

Nel secondo racconto, Corvi al Pigneto, l’occhio di Terranova è quello di un’estranea conosciuta, una donna a metà strada fra la presenza e l’altrove, in quanto non nata a Roma ma adottata dalla stessa. Quella che lei racconta non è la Roma mitica delle leggende, la luminosissima delle cartoline, ma la sua R. personale in cui ci lascia entrare dalla porta principale:

Ci alziamo, paghiamo il conto con infinita fatica perché il proprietario sbaglia per due volte lo scontrino. Decisamente non è uno nato qua. Idealmente segno un’altra crocetta nel taccuino delle differenze.

Qui, l’io diventa un noi che sceglie di restare.

Guardo me e lui, indecifrabili ponti tra ieri e oggi, macchie di non appartenenza in un quartiere di appartenenze.

Restare significa appartenere.

«Sei sicura che vogliamo cercare casa qua?».

Non lo lascio finire.

«Sono sicura», rispondo chiudendogli le labbra con un bacio. Giurerei di aver sentito i corvi.

Pigneto.

Roma è un essere umano con i suoi pregi e difetti, talvolta una mano da stringere o da schiaffeggiare, comunque una mano che consola, un luogo che ci somiglia, si finisce per innamorarsene perdutamente:

È un museo a cielo aperto, ha detto contenta, come se i musei fossero pentole a cui si può togliere il coperchio.

In Due sorelle la vera casa delle protagoniste non è il focolare ma la città, unica fuga dalla prigionia del Natale e dalle liti genitoriali. Se dentro il mondo è freddo, fuori basta riscaldarsi stando schiena contro schiena. Roma, spiata da un tram, richiama alla mente l’immagine di un negozio di caramelle in cui puoi leccare le vetrine con lo sguardo, ma non puoi toccare, allora entri, ma sai che la sosta sarà breve, bisogna tornare a casa, prima o poi, tornare alla realtà.

In Il primo giorno di scuola entriamo nella vita della scrittrice perché, come da lei stessa affermato, il racconto è autobiografico. Nadia si iscrive a una scuola di lingua ebraica:

In un settembre esageratamente triste mi ero messa in testa di studiare due cose: l’ebraico e le persone felici. Ero certa di non esserlo mai stata e se invece sì, allora non ero in grado di accorgermene; se quell’infelicità percepita fosse colpa della mia grettezza, della mia incapacità di riconoscere le cose oppure dell’accanimento reale della vita non m’importava più.

Perché l’infelicità percepita e la felicità ricercata? Come mai l’ebraico?

Perché è nel Ghetto che è avvenuto il primo incontro fra Nadia e la città, un incontro che determinerà una lunga storia d’amore. Il ghetto è il primo posto in cui la scrittrice si è sentita a suo agio, dopo un lungo peregrinare senza meta, come una viaggiatrice nomade in cerca di una dimora fissa.

Sembra un controsenso? Non lo è.

Ghetto.

Spesso, seduta nel bar di fronte la scuola, mentre sorseggia un cappuccino schiumoso irrinunciabile, il suo occhio si trasforma nella lente di Sherlock Holmes, scruta la vita mentre beve a piccoli sorsi, gustandosi non solo la schiuma, ma il piacere di studiare l’esistenza che le scorre in mezzo.

Terranova dipinge quadri di lemmi, scene chiare, a volte pastello, che si manifestano limpide nella mente del lettore, come se potesse accarezzarle; è facile immaginarsi a Roma in compagnia di Nadia o meglio nella Roma di Nadia che è diversa da tutte le altre Roma.

In questo racconto, ma non solo, Nadia si interroga sulla felicità e in quel momento l’io si trasforma in ogni noi che legge:

La felicità esiste, ma non so se ci abiterei.

La felicità esiste, e mi ha schivato di proposito

Da vicino nessuno è felice.

Il mondo non ha il dovere di occuparsi della nostra felicità.

La felicità è un dovere e chi non adempie deve presentare apposito documento coi suoi validi motivi.

In che modo l’ebraico, lingua inversa, si lega al concetto di felicità?

Io il corso di ebraico non lo abbandonerò mai, che bisogno c’è di precisarlo? […] Una lingua che si scrive al contrario è perfetta per me. Ho bisogno di invertire le cose, nascondermi da qualche parte e spiare che succede.

MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove, Prenestina.

Fuga e ritorno, perdersi per ritrovarsi, nascondersi in altre storie, cercare di dare una spiegazione a ogni cosa, osservandola nei più sottili dettagli, rimanendo sorpresi del fatto che non si può.

Ma perché osservare? Spiare la vita degli altri dona l’illusione di dimenticare la propria, è in quel preciso istante che osservare diventa una partenza, un viaggio o una pausa da se stessi, a cui tuttavia dobbiamo necessariamente fare ritorno, presto o tardi.

Nadia Terranova vive tra Roma e Messina, ma se le chiedi quale sia la sua casa lei risponde la traversata; tutte e due; Lo Stretto. Casa è la partenza, il sapere che anche quando ti perdi hai un posto in cui ritrovarti.

È forse questa la felicità? Un’eterna partenza?

L’autore premette che il Ghetto di Roma non ha più niente del vero Ghetto, raso al suolo nel 1870 e ricostruito poco dopo. Penso alla città dove sono nata, ricostruita sulle macerie dopo il terremoto del 1908. Trentotto anni di differenza per un destino imparentato; trentotto, quasi la mia età. La mia età meno due, va bene, ma un segno così evidente dev’essere per forza impreciso. Prendo il telefono e mando un messaggio a M.: Ecco perché stare qui mi dà tanta pace.

Perché l’infelicità?

La felicità esiste, e mi ha schivato di proposito. Non è una mania di persecuzione, mi ripeto, è solo il mio sguardo oggettivo su una realtà che ho analizzato per anni. La fuga da una città all’altra, i litigi improvvisati con persone a caso, le scuse sempre diverse per riuscire a non godermi mai niente. Pianti inutili e ripiegamenti cavernicoli ogni volta che appare una sfocata ma inequivocabile avvisaglia di serenità. Eppure, a riguardare le foto, mi ritrovo sempre ritratta con un sorriso imbecille.

La felicità è un luogo fuori dal tempo, come quella scuola nel Ghetto, forse lì, nell’unico posto in cui Nadia si sente a casa, potrà scoprire qualcosa in più su di sé, sulla felicità e su quello che sta cercando.

Casilino.

Se tutto appare mutabile, se l’amore può finire, se la felicità è un concetto astratto, il fantasma del padre è invece una presenza costante nella vita della scrittrice, nonostante la fuga. Quando amiamo, in effetti, l’amore resta così come il dolore, non esiste luogo mentale o fisico che possiamo raggiungere per dimenticare:

Forse se avessimo avuto una parola come met, l’avrei preferita a morte, anche perché – ci spiega la nostra insegnante – se si aggiunge una “e”, emet, dalla morte si ottiene la parola verità. Quell’inverno, io e mia madre saltammo morte e verità senza andare troppo per il sottile. Il dolore, a volte, si supera solo così.

La lingua ebraica si fa specchio dei sentimenti interni della protagonista ma in una veste nuova, è come se la capisse di più, o fosse più densa delle altre; sembra quasi di poterlo toccare il sentimento. Nel nuovo linguaggio ritrova il vecchio che ha lasciato, i ricordi, i rimpianti. Questo “ebraico invertito” sembra essere ciò di cui aveva bisogno per creare e nel mentre ricrearsi nelle pagine di un quaderno bianco, senza righe, dispersivo, impreciso, dove il pensiero fatto inchiostro è libero di andare e di ritornare. Anche Nadia, come le sue protagoniste, ripensa al passato, alla strada sui cui ha scelto di camminare ogni giorno della sua vita:

Il lutto, nella tradizione ebraica, attraversa sette fasi. Avelut è la seconda: lutto intenso, letteralmente rimpianto. Poi c’è la terza, ma non riesco a ricordare qual è. Resto ferma al rimpianto. Passa, prima o poi, il rimpianto? Un giorno smettiamo di immaginare come sarebbe andata se non fosse andata com’è andata?

Comprendiamo Come vi sia un po’ di Nadia in ogni donna descritta. La scrittrice ha voluto dare voce all’umanità che vedeva mischiandola con la sua.

Allora dov’è questa famosa felicità? Se la pronunciamo esiste? E se la pronunciamo in una lingua al contrario?

Il giorno in cui sono entrata nella lavanderia sbagliata la mia vita era incagliata in una zona morta e quando avevo qualcosa da sbrigare nel mio quartiere la sbrigavo sempre pensando ad altro. A cosa l’ho dimenticato, ma bisognava che fossero problemi senza soluzione, di quelli che ti si annidano nei polmoni o li schiacciano con la pesantezza di un ferro da stiro, bisognava che sembrassero sempre urgentissimi e insieme irresolubili, come quando preghi che ricrescano subito i capelli o hai l’ossessione di avere o non avere fatto quella precisa scelta anni prima. Quella: una qualsiasi. Purché il fantasma non ti lasci andare mai.

Il racconto intitolato La lavanderia sbagliata comincia così ed è già un inizio, un intermezzo e una fine.

Una donna sbagliata, una scelta sbagliata, una città che inghiottite, eppure i piedi della protagonista sono incollati al terreno di questa “bellissima stronza”:

[…] la luce di Roma è una stronza, è colpa sua per ogni cosa che mi è successa. È sicuramente così: colpa di quella luce disperata che tiene in ostaggio le persone per un momento, quindi per sempre.

Ad inseguire un angolo di libertà fuori dal tempo come quello che Terranova ha trovato nel ghetto è la protagonista di L’ora di libertà, una donna incompiuta, affranta da un profondo senso di smarrimento e intrappolata, anche lei, in un’esistenza in divenire.

Ritorna il periodo natalizio in cui ogni distopia riemerge d’improvviso. Così, mentre la protagonista è intenta a immergersi nelle storie degli altri, rimugina sulla falsità delle feste, sulla solitudine odiata ma ricercata, sull’assenza di qualcuno che non smette di mancare:

So già cosa accadrà questa sera, cosa è sempre accaduto e ancora riaccadrà: un rito che va avanti da duemila anni, far finta di non essere soli per desiderare di essere soli, e in qualche caso essere soli per davvero e desiderare una persona precisa, una persona che non può esserci, e quella persona sono le mille persone che nella nostra vita abbiamo lasciato andare.

Perché pur ricercando a tutti i costi la parola felicità ci crogioliamo nel suo contrario con ostinazione?

In La felicità sconosciuta, Paola non riesce a vivere il presente talmente è ossessionata dal termine ieri. Scelte sbagliate, passati mai passati, allucinazioni rassicuranti. Paola si aggrappa alla memoria, unica prova o illusione di essere stata felice almeno una volta. Tuttavia, così facendo è intrappolata in un circolo vizioso che lei stessa ha disegnato:

Ma non era stata felice neppure così, Paola non è felice mai. A volte si chiede, ed è un pensiero fastidioso da scacciare, se sia stata felice almeno una volta, e quando. Il passato le sembra fertile e luminoso – Paola non dice mai a sé stessa che è un’illusione, che anche il passato una volta è accaduto in diretta, con gli stessi problemi di ogni tempo presente. No, Paola non può e non vuole privarsi della sua arma preferita: dirsi che un tempo le cose andavano meglio. Quell’arma che non spara Paola è bravissima a rivolgerla contro di sé, a puntarsela contro: usa il passato come uno strumento di tortura, giocando insieme il ruolo del torturato e quello del torturatore.

In che modo vincere l’infelicità? La risposta ricompare come il ticchettare di una sveglia al mattino: spiare la felicità degli altri, rubarne un briciolo da qualcuno, da una sconosciuta, ad esempio, perché quando si è infelici, la felicità degli altri fa un rumore assordante.

Porta Maggiore.

Se finora Roma è stata paragonata ad un essere umano, in Roma in uscita la città acquisisce addirittura un volto, quello del grande amore: Carlo.

Sono alla finestra e guardo per strada, penso a quando sono arrivata a Roma e un nome di città era sinonimo di un nome proprio. Roma, per me, è Carlo. Sono passati ventidue anni e Carlo è sempre Carlo, anche se non stiamo più insieme, e Roma non è più Roma, anche se stiamo ancora insieme. Ho sposato l’uomo giusto e la città sbagliata e vivo senza il primo incastrata nell’altra. Lui qui c’era già, ma io?

Nonostante la perdita d’amore, la protagonista del racconto sceglie di restare a Roma; nessuno l’abbandona mai questa città cosmopolita. Eppure non sa dimenticare, ogni cosa sa di lui e di ciò che facevano insieme; guarda l’orizzonte con nostalgia di quando ne aveva ancora uno, di quando si affacciava al futuro con l’entusiasmo di chi crede e ama.

L’amore esiste così come il disamore e a loro è toccato il secondo. Cogliamo il legame che intercorre fra la donna e la città: Roma la tiene appesa come un cordone ombelicale indistruttibile; quel luogo che la ospita e che adesso è talmente suo da paragonarlo a un amore in carne e ossa, quel posto di cui non si può più fare a meno, forse perché è lì dove tutto è iniziato. Un amore trasformato in vie, palazzi, monumenti, strade piene, vuote, deserte, in festa.

Da quando vivo sola, passo lunghi pomeriggi a spremere frutti esotici per farmi centrifughe che metto in frigo, guardo molto le pareti e compro più libri di prima. Penso con nostalgia a quando avevo certi orizzonti e penso alla città come un corpo mostruoso che mi ha cacciata fuori o divorata, e forse è la stessa cosa. Penso che prima o poi questa città me la toglierò di dosso con un coltello e sanguinante mi metterò sulla strada del ritorno a casa, ammesso che mi ricordi quale sia.

Un giorno forse la protagonista se ne andrà, quando estrarrà il coltello dalla ferita sanguinante che è ancora lì, quando smetterà di amare lei o lui che infondo sono la stessa cosa. Così Roma è un volto, un cuore, una felicità e uno smarrimento, Roma deve essere vissuta come una storia d’amore, così come la vita.

Stazione Termini.

Ma tutto ha un inizio e una fine, anche l’amore. L’amore è partito, la protagonista di Lettera a R. è rimasta. Del resto, ha già abbandonato la prima vita per vivere la seconda, esiste una terza vita? E soprattutto, ha voglia di una terza vita?

Il giorno che ha preso il treno per Roma si è lasciata dietro tutto il resto, che lei riassume sotto il termine infanzia. Tale lemma racchiude la vita subita e si distingue dalla vita consapevole detta età adulta, in cui il taglio del nastro di partenza è stato compiuto dal distacco e dall’amore.

Per cosa vale la pena lasciarsi tutto alle spalle? Per cosa vale la pena ricominciare?

La risposta è per tutti la stessa: l’Amore (amore per qualcuno, qualcosa, per se stessi).

Però nessun amore resta uguale, qualcosa si è spento. L’amore finisce e non devi rimproverarti per non averlo curato, al limite è lui che non ha curato te. Ma non te ne andrai. Non te ne sei mai andata. Non lasci mai nulla, tu, non sei una che lascia. Devi solo cercare nuove strade. L’unica è raccontarsela come una storia d’amore

Per l’io narrante, che coincide con Nadia Terranova, Roma diventa R., una singola lettera che custodisce l’esistenza di una donna libera, nomade nei pensieri, una donna segreta che nessuno sa, una donna che ha amato e forse non ama più.

La protagonista vive in bilico, non ama ma resta immobile mentre finge di avere fretta, non ama ma cammina e si trasforma. Si può vivere nella non scelta, stando fermi a guardare la vita degli altri fluire, scrivere di vita altrui aspettando di tuffarsi nella propria terza vita?

Scegli: non posso vivere fuori dal raccordo, oppure mi sembra di morire appena esco dal raccordo. Comunque scegli, hai capito, scegli. Tu non hai scelto. Ti sei costruita R., mattoncino dopo mattoncino, e, quando parlano di quell’altro posto, sorridi e osservi e ascolti, come se stessero parlando di un luogo esotico. Ora che sei ferma, torni al primo giorno.

Sembra impossibile lasciare R., non Roma ma R. o forse entrambe. L’unica è raccontarsela come una storia d’amore: incontro, innamoramento, fuga, foga, illusione, disamore, trasformazione, ritorno?

Tutto è iniziato con un viaggio di sola andata o per meglio dire con un amore di sola andata.

L’unica è raccontarsela come una storia d’amore: tornerà, l’Amore tornerà…

Biografia

Nadia Terranova (Messina, 1978) vive a Roma. Per Einaudi Stile Libero ha scritto i romanzi Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award) e Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega). Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo 2012), Casca il mondo (Mondadori 2016) e Omero è stato qui (Bompiani 2019). È tradotta in Europa e negli Stati Uniti. Collabora con «la Repubblica» e altre testate.

No Comments