06 Set “Uccido chi voglio”: un giallo intriso di letteratura. Dialogo con Fabio Stassi, a cura di Giovanna Di Marco

Uccido chi voglio: un giallo intriso di letteratura.

Dialogo con Fabio Stassi

a cura di Giovanna Di Marco

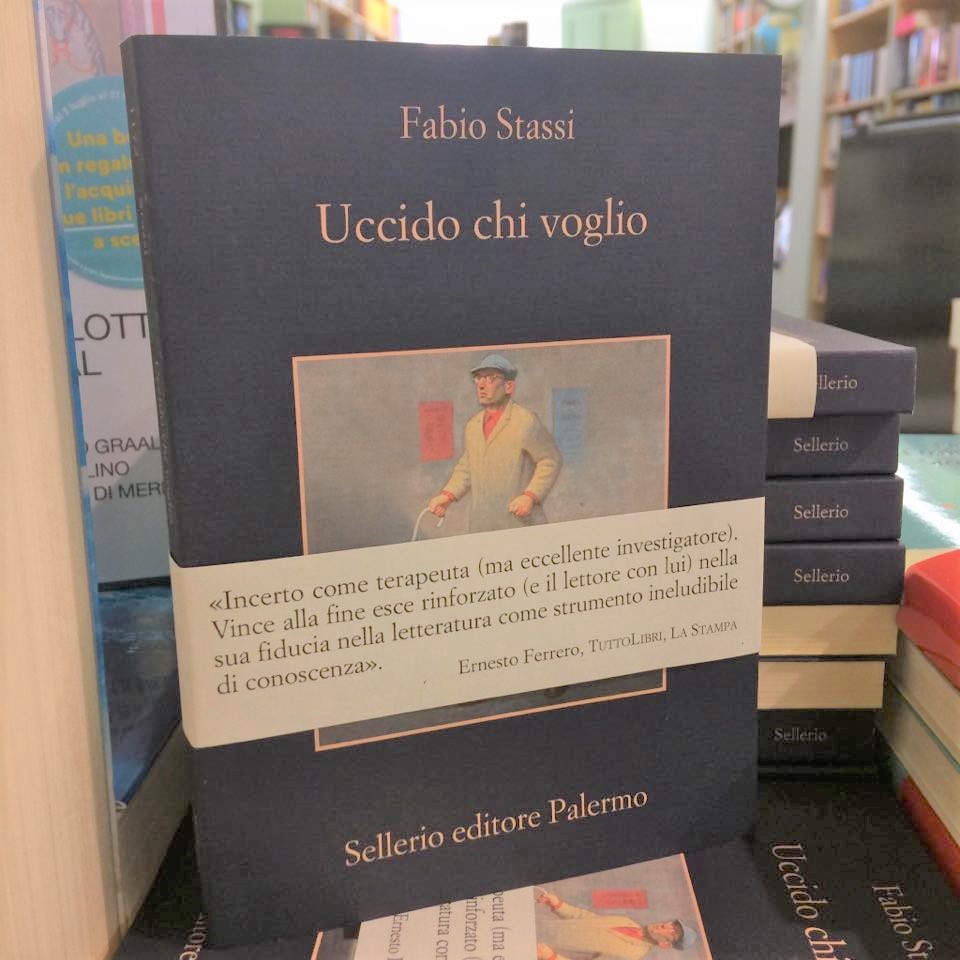

Uccido chi voglio è l’ultimo romanzo di Fabio Stassi edito da Sellerio. Si tratta di una storia intricata, un “giallo” dove il protagonista non è un poliziotto che deve risolvere un caso, ma Vince Corso, un ‘biblioterapeuta’, personaggio incontrato già due volte nelle opere dell’autore. Ma questa volta Vince fa i conti con il legame con un padre che non conosce, a cui sente di dovere parlare in un momento della vita in cui il mistero e il pericolo sembrano risucchiarlo. Questo romanzo però è anche altro: trasuda letteratura, dando rilevanza a quei temi che, nei secoli, sono stati rivisitati da molti autori, tanto da essere considerati universali. Uno di questi è la cecità. Ne parliamo con l’autore, una persona curiosa alle mie domande, disponibile, generosa.

Fabio, ho indagato più volte su ciò che sto per chiederti e mi interessa particolarmente il tuo parere: come spieghi nel nostro Paese il successo degli ultimi decenni relativamente a generi come il giallo, il noir e il poliziesco? Parlo dell’Italia come Paese che nella realtà ha avuto poca propensione a risolvere gli enigmi più spinosi.

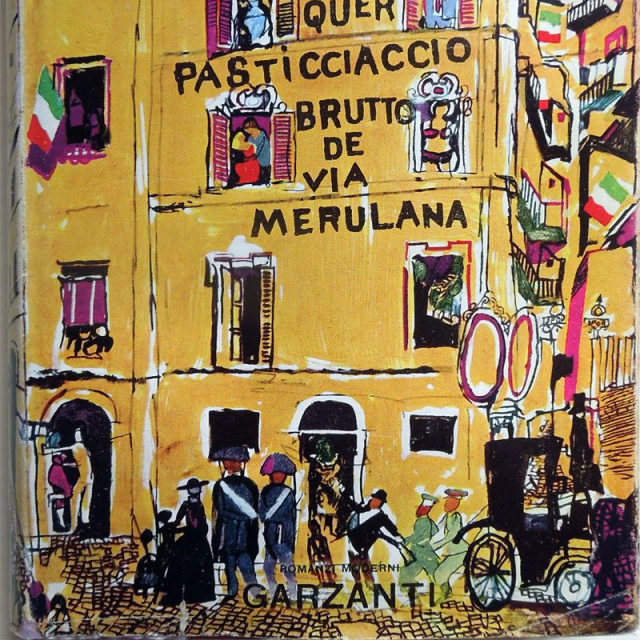

«Grazie, è interessante in effetti la contraddizione che c’è tra i misteri italiani mai risolti e questa passione dei lettori italiani per il Giallo, genere codificato in questo modo soltanto da noi, e per via del colore di una collana editoriale. Ma se ci pensiamo bene, il Pasticciaccio di Gadda non ha soluzione, e anche gli antieroi di Sciascia sono votati allo smacco o alla morte.  Sarebbe bello pensare a una declinazione tutta italiana del genere, legata proprio all’impossibilità storica di scioglimento di un caso, così come gli argentini, in particolare, da Borges a Ricardo Piglia, hanno sviluppato quello che potremmo definire il giallo metafisico. Ma il successo a cui ti riferisci è quello legato alla produzione degli ultimi decenni. In una delle sue “lettere scontrose” rivolta a Simenon, Giovanni Arpino auspicava già nel 1964 l’avvento di un giallo all’italiana e gli chiedeva profeticamente di prestarci Maigret per qualche mese e di farlo venire in Italia: “avremmo sempre qualche provincia siciliana da offrirgli”. Questo suo auspicio si è realizzato, grazie a diversi fattori: l’artigianato di ottima fattura di alcuni scrittori, la diffusione ricavata dalle trasposizioni televisive, la tenuta internazionale, l’affermazione della centralità del personaggi, coincidendo in maniera inversa con una crisi al contrario progressiva dell’editoria, dall’emorragia dei lettori all’appannamento del dibattito culturale. Il giallo è forse uno dei pochi terreni, se non il solo, dove la letteratura è tornata a essere popolare, e ne sempre ho avuto rispetto, anche se all’inizio l’ho frequentato poco. Ora credo che si debba tentare di sperimentare, di innovare, per quel poco che si può, di impedire che il genere si stemperi in una forma di intrattenimento vacuo, inutile o ripetitivo, che in fondo testimonia soltanto una borghese aspirazione di un ritorno all’ordine da una situazione di danno, ma che mantenga invece la sua forza scandalosa, ribelle e dissidente e la sua tensione alla verità, che è propria della letteratura. La responsabilità di uno scrittore è tutta nel cercare di formulare nel miglior modo possibile un enigma, non di risolverlo».

Sarebbe bello pensare a una declinazione tutta italiana del genere, legata proprio all’impossibilità storica di scioglimento di un caso, così come gli argentini, in particolare, da Borges a Ricardo Piglia, hanno sviluppato quello che potremmo definire il giallo metafisico. Ma il successo a cui ti riferisci è quello legato alla produzione degli ultimi decenni. In una delle sue “lettere scontrose” rivolta a Simenon, Giovanni Arpino auspicava già nel 1964 l’avvento di un giallo all’italiana e gli chiedeva profeticamente di prestarci Maigret per qualche mese e di farlo venire in Italia: “avremmo sempre qualche provincia siciliana da offrirgli”. Questo suo auspicio si è realizzato, grazie a diversi fattori: l’artigianato di ottima fattura di alcuni scrittori, la diffusione ricavata dalle trasposizioni televisive, la tenuta internazionale, l’affermazione della centralità del personaggi, coincidendo in maniera inversa con una crisi al contrario progressiva dell’editoria, dall’emorragia dei lettori all’appannamento del dibattito culturale. Il giallo è forse uno dei pochi terreni, se non il solo, dove la letteratura è tornata a essere popolare, e ne sempre ho avuto rispetto, anche se all’inizio l’ho frequentato poco. Ora credo che si debba tentare di sperimentare, di innovare, per quel poco che si può, di impedire che il genere si stemperi in una forma di intrattenimento vacuo, inutile o ripetitivo, che in fondo testimonia soltanto una borghese aspirazione di un ritorno all’ordine da una situazione di danno, ma che mantenga invece la sua forza scandalosa, ribelle e dissidente e la sua tensione alla verità, che è propria della letteratura. La responsabilità di uno scrittore è tutta nel cercare di formulare nel miglior modo possibile un enigma, non di risolverlo».

Il tuo ultimo romanzo dal titolo Uccido chi voglio è una storia di legami tra i figli e i padri: dalla citazione di Lettera al padre di Franz Kafka a più sottili letture: una più evidente (e da te esplicitata in appendice) si ritrova nel richiamo a Edipo del personaggio antagonista; ne ravvedo una più sottesa che riguarda Vince Corso in una sorta di sua “Telemachia”: l’odio, la paura e la castrazione, da una parte; l’assenza, la nostalgia e la ricerca, dall’altra. La via di salvezza per sublimare questo legame così viscerale – quantunque ideale – sta dunque nell’immaginazione?

«“Magari fossi stato il figlio di un uomo felice, che arriva alla vecchiaia con tutti i suoi beni: è scomparso nel nulla, ignoto, e ha lasciato a me pene e dolori…” Così è scritto nell’Odissea, e anche quella di Vince è in effetti una Telemachia, una ricerca impossibile, perché ha a che fare più con l’elegia che con la tragedia. Tra i tanti modi in cui gli antichi avevano declinato il rapporto tra un padre e un figlio, a noi sono giunti prevalentemente questi due esempi: da un lato Edipo, con il suo discorso sulla colpa involontaria; dall’altro, Telemaco, il cui opposto complesso è stato indagato, in tempi recenti, nella nostra epoca di evaporazione del padre, da Massimo Recalcati. È un tema che mi ha sempre coinvolto. Ho ritrovato un appunto di quando andavo ancora al liceo in cui dichiaravo già chiaramente di preferire alla violenza, anche se inconsapevole, di Edipo, la speranza malinconica di Telemaco, la sua ricerca di un padre che gli è sempre stato negato, la sua ansia di ritrovarlo finalmente, di riabbracciarlo, e non di sopprimerlo. A lungo ho creduto che la via di salvezza, come dici, fosse nell’immaginazione, e che soltanto nell’immaginazione potesse accadere questo ricongiungimento. Ma ora penso che forse è necessaria, nella vita di ciascuno, una partenza, un abbandono di cose, oggetti, persone. Una Telemachia reale, appunto. Questo coraggio di partire, di abbandonare la propria casa, è forse la sola alternativa al patricidio, e l’unico modo che abbiamo di crescere conservando gli affetti».

Vince Corso (è il tuo terzo romanzo che lo vede protagonista) è un ‘biblioterapeuta’ di professione, ovvero un suggeritore di libri per persone che si barcamenano nei perigli dell’esistenza. Eppure in questo romanzo hai aperto una maglia “metaletteraria” e problematica (una sorta di indagine dell’indagine) sulle possibilità estreme e distruttive di chi vive la vita come se fosse letteratura: che il vero protagonista di ogni romanzo sia il lettore e che sia quasi lui il colpevole di “ogni singola violenza inferta o subita”. La letteratura è dunque pharmakon, ovvero cura per i nostri mali, ma anche a volte veleno per le nostre vite?

«L’ambiguità di questo termine greco è perfetta. Sì, la letteratura è cura e veleno, e sia rimedio che enfermidad. Salvezza e perdizione. In un suo saggio, Ricardo Piglia invocava una storia della lettura come storia della vendetta. C’è un racconto di Borges che avevo completamente dimenticato di aver letto, La morte e la bussola, ma che ho ritrovato tutto sottolineato, in cui l’antagonista del detective, Scharlah, è, secondo Piglia, “l’esatto contrario di un lettore innocente”. Vi si trova già, in poche pagine, una trama di morti simmetriche e periodiche, e l’uso della lettura come trappola e macchinazione. Scharlah è “un lettore malato” che “realizza l’illusione di Don Chisciotte, ma deliberatamente”. Mi accorgo adesso che quel racconto è una delle lontani progeniture di Uccido chi voglio».

In un’ottica ‘altra’, fortemente simbolica e letteraria, la cecità ha a che vedere con la preveggenza: penso a Edipo, da te citato, ma allo stesso Tiresia; per non parlare della modernità: da Borges a Saramago. “Leggere è vedere, e scrivere è essere ciechi”. Dimmi pure se sbaglio: in te vedo comunque uno scrittore propositivo di fronte ai dilemmi dell’esistenza, come se toccassi il fondo, il punto di non ritorno, il caos più imperversante per poi risalire, in modo fiducioso. Come il cane Django del protagonista del romanzo, avvelenato dalle pagine di un libro. È forse così perché per te le parole sono una grande certezza, come per il cieco che può toccarle anziché limitarsi a leggerle soltanto con gli occhi?

«Anche sul tema della cecità rifletto da molto tempo. Come Vince, ho tenuto pure io a lungo un taccuino che avevo chiamato “Censimento dei ciechi” e nel quale prendevo nota di tutti i personaggi di romanzo che avevano avuto qualche problema con la vista. Il rapporto tra cecità e letteratura è sempre stato intenso e promiscuo, ma soprattutto Omero, il primo cantore universale della letteratura occidentale, è stato rappresentato come un cieco, e questo mi ha sempre costretto a chiedermene la ragione.Non è curioso che proprio chi racconti, l’aedo, il cantastorie, difetti della vista? A cosa rimanda la necessità di questo requisito? La risposta può cambiare per ogni periodo storico, e accrescersi di nuove interpretazioni, ma negli ultimi mesi, e attraverso anche la scrittura di questo romanzo, mi sono fatto convinto, metaforicamente, che per scrivere bisogna essere ciechi. Le parole, hai ragione, devono coinvolgere anche gli altri sensi per essere vere: devono essere capaci di toccare, e di suonare. E nella loro capacità di riedificare il mondo, ossia di provare a definire correttamente le relazioni umane, e di salvaguardarle, ho una grande fiducia».

Ci sono bizzarrie e misteri che sembrano essere tirati fuori da un prestigiatore eccentrico e squinternato che è il caso, chiamato anche destino. Uccido chi voglio è in qualche modo il nome della tua famiglia. Puoi spiegare ai nostri lettori come un romanzo possa nascere da un titolo? Questa domanda in qualche modo anticipa la prossima che sarà anche l’ultima…

«È davvero sorprendente come nascano, i libri, a volte. In questo caso, è venuto prima il titolo. Si è trattato di una vera e propria epifania. La mia famiglia era siciliana, ma in realtà venivano da tutte le parti del mondo: mia nonna da Buenos Aires e da Montevideo, suo marito da Tunisi, gli altri da Cartagine, dall’Albania, dalla Grecia, una trisavola dalla Catalogna. A Piana dei Greci, che ora si chiama Piana degli Albanesi, avevamo un antico soprannome: Vrascadù. Per tutta la vita, mi hanno detto che si trattava di una contrazione del siciliano, dell’espressione dialettale Vrazza carute, braccia cadute, e che stava a indicare il modo di camminare dei nostri antenati: indolente e scansafatiche. Il segno di un’impareggiabile pigrizia. Mia nonna mi diceva, Tu sei un piccolo Vrascadù, e rideva. Invece qualche anno fa una cooperativa di volontari mi ha invitato in un carcere. I detenuti avevano letto un mio libro, dove si parlava di un contrabbandiere balbuziente, e volevano incontrarmi. Ho aspettato i permessi necessari, e il mese dopo ho preso un treno. Era la prima volta che entravo in un penitenziario. Ci siamo seduti in un piccolo spazio recintato, ma all’aperto, di fronte ai corridoi e alle porte blindate. I detenuti sono arrivati attraversando il cortile. Gli sono andato incontro, ma non tutti mi hanno stretto la mano. Erano diffidenti, volevano capire chi fossi, che voce avessi, se si potevano fidare. Poi sono cominciate le domande. All’inizio tiravano fuori dalle tasche dei foglietti sgualciti dove le avevano scritte, e le leggevano quasi spaventati, con le mani che tormentavano la carta. Dopo un po’, gli ho detto che avevamo solo un’ora da passare insieme e di farmi soltanto domande vere, di chiedermi insomma quello che gli interessava realmente, anche al di fuori dei libri. Ha preso la parola un magrebino – dentro per droga, da sette anni – e mi ha chiesto a bruciapelo che rapporto avessi con la rabbia, perché se molti di loro erano lì dentro, era anche per il fatto che non l’avevano saputo controllare, la rabbia. A lui era costata cara. No, per loro la rabbia non era stata un dono, come cantava Kurt Cobain dei Nirvana. Gli ho risposto di avere il problema inverso: provo spesso rabbia, ma non riesco quasi mai a esprimerla, forse perché mio padre era cardiopatico e da bambino mi dicevano di non farlo arrabbiare. Mio padre non lo potrò più vedere, mi ha detto ancora il magrebino: è morto che ero già qui, nemmeno al suo funerale sono potuto andare, e questo non avrebbe mai potuto perdonarselo. Gli altri che ascoltavano, improvvisamente attenti, hanno messo via i fogli che tenevano nelle mani, e abbiamo cominciato a parlare. Per ultimo, un giovane albanese, con la fisionomia di un attore, si è alzato in piedi e mi ha chiesto delle mie origini arbëreshë e se comprendevo la lingua. Il bisnonno la parlava, gli ho detto. Mio padre sapeva contare, in arbëreshë, ma solo fino a dieci. Io, purtroppo, non conosco una parola. Solo in quel momento mi sono ricordato del nostro soprannome. Ci chiamavano Vrascadù, ho detto. Un gigante tatuato e senza denti mi ha chiesto cosa significasse. Vuol dire che la mia famiglia discende da gente senza voglia, con le braccia troppo lunghe per il corpo, oscillanti e a penzoloni, ho risposto. Il ragazzo albanese mi ha guardato fisso. Poi ha mosso lentamente la testa, da una parte all’altra. Mi ha chiesto un foglietto di carta; continuava a studiarmi con curiosità. Sembrava domandarmi con gli occhi: ma davvero non sai cosa significa? davvero nessuno te lo ha mai detto? Sentivo una strana forma di pudore, che il luogo che ci ospitava accresceva. Era come se non potesse dirlo a voce alta, come se certe cose si potessero soltanto scrivere. Finalmente ha sollevato la penna e sul retro del foglietto che gli aveva dato il suo compagno ha segnato sopra queste tre parole albanesi

Vras ka du

e la loro traduzione:

Uccido chi voglio

Poi me lo ha passato. Sono rimasto lì, con quel minuscolo pezzo di carta strappata in mano, senza sapere bene cosa fare. A leggerlo agli altri ci ha pensato una ragazza della cooperativa. Sul loro viso è fiorita un’allegria contagiosa. Allora sei uno di noi, ha detto il gigante tatuato e senza denti. Tutti si sono messi a ridere, e io li ho ringraziati con un certo imbarazzo. Forse i miei antenati, che provenivano da Argirocastro, quasi al confine con la Grecia, facevano parte della guardia armata di Skanderbeg, il Garibaldi albanese che guidò la resistenza contro gli invasori ottomani e le armate imperiali del padiscià Murad Han e di Maometto II alla fine del Quattrocento, o forse qualcuno si macchiò di qualche fatto di sangue, non lo so. Di certo il mio cognome lo trovai con mio grande stupore in un libro dello storico inglese Eric Hobsbwam che si intitolava I ribelli. Hobsbwam lo segnalava, insieme ad altri cognomi di Piana, “la roccaforte della libertà nella Sicilia occidentale”, come quello delle famiglie più indomite della zona che avevano partecipato alle rivolte dei Fasci siciliani contro i proprietari terrieri.

Stata equestre di Giorgio Castriota Scanderbeg

Ma quel giorno, al termine dell’incontro, non riuscivo a pensare ad altro. Mi sembrava incredibile che fossi andato proprio là a scoprire il lontano e minaccioso significato del soprannome della mia famiglia e che a rivelarmelo fossero stati gli occhi di un ragazzo che doveva essere finito dentro per chissà quale motivo. La verità l’ho saputa soltanto uscendo: aveva da scontare ancora ventisette anni, e non c’era bisogno di aggiungere nulla. Appena mi hanno riconsegnato lo zaino e il telefono lasciati all’entrata, istintivamente ho digitato il numero di mio padre per dirgli che non discendiamo da una genia di scansafatiche, come avevamo sempre creduto, niente affatto. Ma sono anni, ormai, che mio padre non può rispondere. Quel biglietto lo porto sempre con me, nel mio portafogli; seppi subito che prima o poi sarebbe diventato il titolo di un romanzo, ed è il motivo per cui questa storia comincia con un altro messaggio spedito da Regina Coeli da un detenuto misterioso, che si firma con il nome di un un altro famoso personaggio di romanzo, il ramponiere del Moby Dick, Queequeeg».

Anche io, come te sono “gjaku i shprishur”, cioè sangue sparso nel mondo dalla diaspora. Mi spiego meglio per i nostri lettori: anche io sono di origini arbëreshë. Oggi siamo ancora più sparsi perché più o meno lontani anche da quei luoghi in cui i nostri antenati vissero per tanti secoli come trincerati e orgogliosi delle loro origini (peraltro questa identità l’hai raccontata nel tuo romanzo d’esordio, Fumisteria). In un mondo ormai globalizzato, che ruolo gioca nella tua vita questa appartenenza a una minoranza, questa “isola nell’isola” che ci portiamo dentro?

«Ho lungamente coltivato, anche come dimensione fantastica, quelle che Tomasi di Lampedusa chiamava “le ragioni della diversità” e Bufalino “un eccesso di identità”: il sentimento dell’isolitudine, della sicilianitudine, dell’”arbresità”. Ma da tempo diffido del concetto stesso di identità, perché mi sembra pericoloso, l’origine di molti mali, di molte suggestioni e di molte presunzioni o vanaglorie, anche quando coniugate letterariamente. Quest’estate ho preso degli appunti per una lettera di dimissioni da qualsiasi “terrificante insularità d’animo”, lo stemma della nostra solitudine. Adesso vorrei rivendicare soltanto quella che uno scrittore franco-libanese, Amin Maalouf, ha definito “identità multipla”. Sono il prodotto di tante voci, di tanti libri, di tante persone. E di tanti luoghi. Vorrei soltanto riuscire a essere un giorno uno scrittore siciliano, e italiano, greco, arbëreshë, tunisino, catalano, cartaginese, e forse argentino, che appartiene al nostro tempo meticcio. Come ho già scritto una volta, continuo a credere, in maniera infantile, nell’utopia di una letteratura sovranazionale che abbia ancora al centro il personaggio-uomo, e che sia libera, e cosmopolita, sguardo molteplice e senza gerarchie, fiume che scorre in un mondo senza confini e senza frontiere.

Grazie».

Biografia

Fabio Stassi, di origini siciliane, è nato a Roma. Vive a Viterbo e lavora a Roma come bibliotecario.

Ha scritto dei testi per la cantante e compositrice romana Pilar, con cui ha vinto nel 2005 il premio indetto dalla rivista L’isola che non c’era e patrocinato dal Club Tenco e nel 2007 la XVIII edizione del Musicultura di Macerata, aggiudicandosi anche il premio della critica. Nello stesso anno, insieme al compositore Franco Piana e alla stessa Pilar, ha collaborato alla direzione artistica del primo disco della cantautrice, Femminile singolare (ValterCasiniMusic), finalista al premio Tenco opera prima 2007. Nel 2010 firma il testo della canzone Calati giunco, con cui Pilar vince il premio come Migliore Interpretazione alla Pjesma Mediterana, il festival della canzone del Mediterraneo di Budva, in Montenegro. Dal 2017 è responsabile della narrativa italiana della casa editrice minimum fax.Uno dei suoi racconti è apparso in Bonus Tracks. Scrittori italiani per Rolling Stone Magazine. È autore dei romanzi Fumisteria (GBM, 2006, Premio Vittorini per il miglior esordio; ripubblicato nel 2015 da Sellerio), È finito il nostro carnevale (minimum fax, 2007) e La rivincita di Capablanca (minimum fax, 2008, Premio Palmi 2009; Premio Coni 2009). Con minimum fax ha pubblicato i saggi Holden, Lolita, Živago e gli altri. Piccola enciclopedia dei personaggi letterari (1946-1999) (2010), Il libro dei personaggi letterari (Dal dopoguerra a oggi. Da Lolita a Montalbano, da Gabriella a Harry Potter) (2015), Con in bocca il sapore del mondo (2018). Con le illustrazioni di Eleonora Stassi ha pubblicato L’alfabeto di Zoe (Bompiani, 2016). Con Federico Appel ha pubblicato la graphic novel per ragazzi La leggenda di Zumbí l’immortale (Sinnos, 2017).

Insieme a Enzo Di Pasquale ha pubblicato I ricordi hanno le gambe lunghe. Un epistolario narrativo (Ernesto Di Lorenzo, 2017). Con la casa editrice Sellerio ha partecipato all’Almanacco 2014-2015 (2014) e alle antologie Articolo 1. Racconti sul lavoro (2009), Storie dalla città eterna (2015), Storie di Natale (2016), Un anno in giallo (2017), Cinquanta in blu. Otto racconti gialli (2019), Vivere con i classici (2020); ha pubblicato i romanzi L’ultimo ballo di Charlot (2012, 2º classificato al Premio Campiello 2013, vincitore di vari Premi letterari e in traduzione in parecchie lingue), Come un respiro interrotto (2014), La lettrice scomparsa (2016), Angelica e le comete (2017, diventato anche uno spettacolo di pupi siciliani), Ogni coincidenza ha un’anima (2018), Uccido chi voglio (2020); ha curato l’edizione italiana dei libri di Ella Berthoud e Susan Elderkin Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013, poi in edizione accresciuta nel 2016) e Crescere con i libri (2017). È stato “complice” di Gianni Minà nella stesura della sua autobiografia, Storia di un boxeur latino (minimum fax, 2020).

No Comments